DMハガキは、顧客に届きやすく反応率の高い販促手段です。

しかし、ただ「作って送る」だけでは望んだ成果につなげることは難しいでしょう。

DMハガキはポイントを押さえて作る

DMハガキを販促で成功させるには、次のポイントを押さえ、成果を生むマーケティングツールへと進化させることが重要です。

DMハガキ作成のポイント

- 目的を明確にし、KPIを設定する

- ターゲットを絞り込む(誰に・何を・どう伝えるかを整理)

- デザインとコピーを工夫する

- 効果測定の仕組みを用意し改善を繰り返す

- 信頼できる印刷会社を選ぶ

本記事では、これらのポイントを整理しながら、はじめての方でも「反応が取れるDMハガキ」を作れるように解説します。

本サイトおよび本記事は、株式会社ゼンリンプリンテックスが制作・運営しています。ゼンリンプリンテックスのノウハウ・技術・経験をもとに執筆しその一部をご提供するものです。

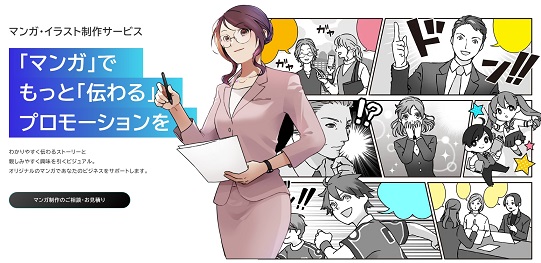

ゼンリンプリンテックスなら

DMのデザイン、印刷もワンストップで

メッセージが伝わるデザイン、デザインを生かす印刷表現技術、

「印刷会社だからこそ」の品質と最適なご提案を

関連記事

DMハガキとは-定義と効果

DMハガキは「ターゲットに直接届く、視認性が高い」ツール

DMハガキは、ダイレクトメール(DM)の中でもはがき形式で送付するタイプを指します。

宛名を付けて送付すればターゲットを絞り込んで情報を届けられ、宛名なしで配布するエリアマーケティングにも活用できます。

DMハガキの最大の特徴は、開封の手間がなく、受け取った瞬間に内容を伝えられることです。この“開封障壁の低さ”により、高い閲覧率(開封率)が期待でき、さらにはがきが手元に残ることで繰り返し見てもらえるという効果もあります。

一方で、掲載できる情報量が限られるという制約があります。

そのため、DMハガキでは「最も伝えたいメッセージを厳選し、シンプルに表現する」などデザインや紙面構成には工夫が必要です。

デジタル施策が主流となった今でも、「紙のDM」は高齢者層やデジタルに不慣れな層へのアプローチに効果的です。手元に残ることで記憶に定着し、ブランド認知の維持・強化にもつながります。

DMハガキの特徴

- 開封の手間がない:封筒を開けずに内容を一目で伝えられる

- 視認性が高い:ポストに届いた瞬間に目に留まりやすい

- 手元に残りやすい:紙媒体として繰り返し見てもらえる

- 情報量が限られる:内容を厳選して訴求する必要がある

- コストを抑えやすい:封入・封筒費用が不要で発送コストも比較的低い

- アナログ媒体の強み:高齢者層やデジタルに不慣れな層にも届きやすい

「DMハガキ」?「ハガキDM」?

DMハガキとハガキDMという言葉。

あまり意識したことはなくても、どちらも耳にしたことがある方は多いでしょう。

両者に明確な違いはありませんが、印刷や制作の現場では「DMハガキ」、マーケティングや広告の分野では「ハガキDM」と呼ばれることが多い傾向があります。

つまり、「DMハガキ」は印刷物としての呼び方、「ハガキDM」は販促手法としての呼び方 と考えるとわかりやすいでしょう。

DMハガキの特徴-その他DMとの違い

DMハガキと、紙封筒DM・OPP封筒DM・圧着DMといった他のダイレクトメールの違いをまとめました。

| 種類 | 内容 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| ハガキ | はがき1枚 | 開封の手間がない、手元に残りやすい | 情報量が限られる |

| 紙封筒 | 封筒+同封物 | 多くの情報を送付できる | 開封障壁、封入コスト |

| OPP封筒 | 透明封筒+同封物 | 中身が見えて訴求力が高い | 雑多になる場合がある |

| 圧着 | 折り+圧着加工 | 開封体験を演出でき情報量も多い | 圧着費用が追加で必要 |

紙封筒DMやOPP封筒DM、圧着DMなどは「開封してから内容を読む」形式ですが、DMハガキは開封の手間がなく、受け取った瞬間にメッセージを届けられるのが最大の特徴です。この「開封障壁の低さ」によって、高い閲覧率(開封率)と視認性が期待できます。

※圧着DMについては後述します。

チラシとDMハガキの比較

チラシは、一度に多くの人に情報を届け、広く認知を得ることを目的とし、新聞やフリーペーパーを通じて不特定多数に配布されます。そのため、幅広い層に届く一方で、絞り込んだターゲットへの訴求は限定的になりがちです。

これに対してDMハガキは、一人ひとりとのコミュニケーションを意識し、関係づくりや購買行動につなげることを狙いとしています。また、施策の成果は「レスポンス」として数値で捉えやすく、結果に対してシビアに評価されやすいことも特徴です。

DMハガキの基本:目的とターゲットを明確にする

目的・KPI・ターゲットを整理することから始める

効果的なDMハガキを作るには、デザインよりも先に「目的」「KPI」「ターゲット」を明確にすることが最も重要です。

なぜなら、この3つを整理しないまま進めてしまうと、訴求内容やデザインが途中でぶれてしまい、期待した成果を得られなくなるからです。

例えば「来店促進を目的とするのか」「資料請求やキャンペーン応募を狙うのか」によって、打ち出すメッセージもデザインの方向性も大きく変わります。当然、送付する対象(誰に送るか)や、設定する特典の内容も異なります。

さらに、設定した目的が実際に達成できたかを検証するには、数値で確認できる指標=KPIをあらかじめ決めておくことが大切です。

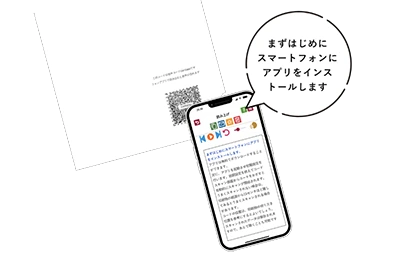

QRコードのアクセス数、申込件数、来店率などを記録すれば、「なんとなく良かった・悪かった」という曖昧な評価を避け、次回の改善に活かせます。

つまり、目的・KPI・ターゲットを明確にすることが、効果的なDMハガキ制作の出発点であり、継続的な成果改善にもつながるのです。

【例】DMハガキの目的

| 目的 | 内容・ポイント | KPI(評価指標) |

|---|---|---|

| 新商品の販売促進 | 商品の魅力が伝わるデザイン | レスポンス率、クーポン利用件数、購入件数など |

| 来店客数の増加 | キャンペーン情報・店舗情報が伝わる | 来店数、キャンペーン参加者数など |

| 顧客ロイヤリティ向上 | 感謝や親しみを感じるデザイン | リピート率、会員更新数、特典使用数など |

KPIについて

「目的・ KPI(目標)・ ターゲット」は、後半で紹介する「制作のステップ」にもつながります。設計の段階でこれらを固めておくようにしましょう。また、施策をより正確に評価するためには、 CPO(成約/受注単価)・ROI(投資利益率)・LTV(顧客生涯価値) といった指標も併せて確認すると効果的です。短期的な反応率だけでなく、長期的な顧客との関係づくりを見据えた視点を持つとよいでしょう。

ターゲット設定:WHO・WHAT・HOWの視点

プロモーションでは、①誰に届けるか(WHO)②何を伝えるか(WHAT)③どう伝えるか(HOW:デザインや表現方法)が「三位一体」の関係で連動します。

そのため、最初のWHO(誰に届けるか)を誤ってしまうと、どんなに魅力的な内容(WHAT)や優れたデザイン(HOW)であっても効果が薄れてしまいます。届ける相手を絞り込むことで、内容やデザインをその層に合わせて最適化でき、結果として高い反応率につながります。

DMハガキはデザインが大切

DMハガキは、デザイン次第で成果が大きく変わります。

「読む前に伝える」「ターゲットの関心を引く」「行動につなげる」──この3つを意識したデザインが、反応率を左右します。デザインは単に「見せる」だけでなく「伝える」ことが重要です。

目をひくデザインにする

受け取った瞬間にまず目に入るのはデザインです。

単に色を派手にするのではなく、ターゲットに「自分に関係がありそう」と思わせる工夫が必要です。

読みやすいレイアウトにする

どんなに魅力的な内容でも、レイアウトが整理されていなければ、顧客は理解できません。

読みやすいレイアウトとは、顧客がストレスなく情報を把握できることと考えてください。

文字サイズやフォント、行間や余白を適切に設定し、重要な情報は色やサイズで強調するなどの工夫によって、伝えたい情報・メッセージが視覚的に整理され、顧客に正しく届くことで行動を促すことができます。

DMデザインの基本は「読む前に伝わる」こと。

一瞬で目に入り、意味が理解できるデザインに仕上げることが、レスポンス率の向上につながります。そのためにはデザインの基本が重要です。ぜひ次の記事も読んでみてください。

デザインの基本4原則|基礎からわかりやすく解説

DMハガキの訴求ポイント

DMハガキの反応率を高めるには「特典」と「コピー」の工夫が欠かせません。

限られたスペースだからこそ、内容を具体的に、わかりやすく伝えることが重要です。

特典やキャンペーン情報を強調する

顧客にとっての「メリット」をわかりやすく提示することが、行動を促す最大の動機になります。特典はもっとも目立つ場所に配置し、色や大きさで視覚的に強調するのが基本です。

「〇〇%OFF」「〇〇プレゼント」など、具体的な数字や特典内容を示すと効果的です。

コピーで関心を引く

DMハガキは限られたスペースで情報を伝えるため、コピー(メッセージ)が反応を左右します。顧客が「読んでみたい」「試してみよう」と感じられるような工夫が必要です。

- 短くわかりやすく表現する

ひと目で意味が伝わる言葉にする - 具体的な数字で限定感を示す

「50%OFF」「先着100名限定」など具体的な数字や期限を入れる - 行動を促す

行動によって顧客が得られる価値(割引・特典・限定感・手に入るものなど)を明確に示す

特典で「お得そう」と思わせ、コピーで「今すぐ行動しよう」と背中を押す。この2つをセットで設計することが、反応率アップの鍵となります。

圧着DMハガキの活用:開封率を高めるテクニック

圧着DMハガキは、折りたたんで貼り合わせることで、通常のはがき以上の情報を盛り込めるDMです。情報量を増やせるだけでなく、「開封する」という体験が加わることで、顧客の期待感を高められるのが大きな特徴です。

圧着は開封時の工夫で差をつける

圧着DMハガキは、ただ情報を隠すだけでなく、開ける楽しみという“体験”を演出することができます。

たとえば圧着部分に「開けて確認!」「プレゼント在中」などの言葉を添えると、開封意欲を一層高められます。

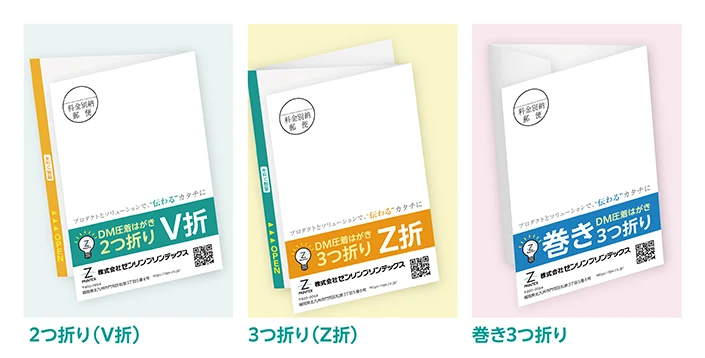

圧着DMの種類:折り方

2つ折り(V折)圧着、3つ折り(Z折)圧着、巻き三つ折圧着などがあります。

- 2つ折り(V折)圧着

紙を半分に折り、圧着加工を施すことで 宛名面を含めて合計4面 を使える形式です。

情報量を少し増やしたい場合や、費用を抑えつつ「開封体験」を加えたいときに適しています。 - 3つ折り(Z折)圧着

用紙をZ字型に折り、圧着加工を施すことで宛名面を含めて合計6面を展開できます。

段階的に情報を見せたい、内容を完全に分けて記載したい場合などにも効果的です。 - 巻き3つ折圧着

用紙を内側に巻き込むように三つ折りし、圧着加工を施す形式です。

宛名面を含めて合計6面あり、開くと3面見開きになります。

| 折り方 | 面数 | 用途例 |

|---|---|---|

| 2つ折り(V折) | 4面 | セールやキャンペーン案内 |

| 3つ折り(Z折) | 6面 | 商品やサービスの紹介、クーポンやキャンペーン案内など |

| 巻き3つ折り | 6面 | 3面分の見開きを活かした新商品やラインアップの紹介など |

効果測定と改善:PDCAサイクルを回す

DMハガキは送って終わりではなく、効果を測定し、改善を重ねていくこと基本施策です。

効果測定の基本

先述のKPIとして、効果を数値で把握することで「どこがうまくいったか」を明確にできます。代表的な指標は以下の通りです。

効果測定の仕組み例

- QRコード掲載

読み取り数を追跡し、LPやECサイトの誘導効果を確認 - クーポンの付与

利用件数を記録し、DM経由での来店数や購買数を測定 - 問い合わせ件数やアクセス数

コーポレートサイトやサービスサイトのセッション、コンバージョン数の変化

DMハガキの改善:テストを繰り返す

Mハガキの改善は、デザイン・コピー・送付対象の見直しから始まります。

例えば、レスポンス率が思うように上がらない場合は、デザインの訴求力や文面のわかりやすさを再検討してみましょう。

改善を行う際は、まず仮説を立てて検証することが大切です。

例えば、異なるデザインのDMをそれぞれ別の顧客グループに送付し、レスポンス率を比較することで、より効果的なパターンを特定できます。こうしたテストを繰り返しながらPDCAサイクルを回して、DMの効果を継続的に高めるようにします。

問い合わせなどのレスポンス率は、一般的に1〜3%程度と言われます。

ただし、業種や施策内容によって大きく変動するため、数字にとらわれすぎず、自社のデータを蓄積しながら改善していくことが大切です。

DMハガキを作る手順-7ステップ

ここまで説明してきたように、DMハガキを制作する際は、やみくもにデザインを始めるのではなく、目的に沿って段階的に進めることが大切です。

次の7ステップは、基本的な「設計 → 制作 → 配布 → 改善」という流れを体系化したものです。

DMハガキ制作の7ステップ

目的・ターゲット設定

- 目的(来店、リピートなど)を明確化する

- KPIを設定する

- 誰に届けるかを絞り込む

訴求・内容を整理

- 情報を整理、限定や期限を検討する

- 特典やキャンペーンを設定する

- 効果測定方法の検討する

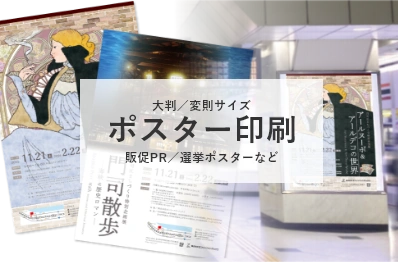

サイズ・種類決定

- 標準/大判サイズを検討する

- 圧着(V折・Z折など)を検討する

デザインとレイアウト

- 目をひくビジュアル・コピー強調

- 読みやすいレイアウト

- 色校、仕上がりを確認する

宛名整備

- ターゲットに沿って、DMの送付先データを整備する

印刷・発送

- 印刷会社に印刷用データを入稿する

- 印刷、発送

効果測定

- 効果の計測(QRコード・クーポン利用数・問い合わせ件数など)

- 次回への課題抽出、解決方法の検討(PDCA)

DMハガキ印刷会社の選び方

品質・サービス・伴走力を重視する

DMハガキの印刷を依頼する印刷会社を選ぶ際には、いくつかポイントがあります。

- 安心してまかせられるか

あなたのお客様に届く大切なダイレクトメールです。

印刷品質や納期など、安心して依頼できる会社かどうかを見極めましょう。 - 担当者の対応力

親身になって相談に乗ってくれる担当者であれば、安心してDM制作を進められます。

また、ダイレクトメールは継続的に改善していくことが大切です。そのため、一度きりの発注ではなく、長期的に伴走してくれる担当者かどうかも重要な判断基準となります。 - サービス内容

デザイン制作、宛名印刷、封入作業など、あなたが必要とするサービスをワンストップで提供してくれる会社かを確認しましょう。 - 価格・見積もり

ダイレクトメールは継続的な施策だからこそ、価格だけで判断すべきではありません。

安価すぎれば品質が不安定になりやすく、高額すぎれば継続的に依頼できません。複数社から見積もりを取り、価格とサービス内容のバランスを比較検討することが大切です。

FAQ—DMハガキでよくある質問

チラシは新聞折込などで不特定多数に配布されるのに対し、DMハガキは特定の顧客に送付することが多いです。ターゲットを絞り込んで情報を届けられる点が大きな違いです。

ただ派手にするのではなく、ターゲットの関心を引く工夫が重要です。例えば、特典を大きく打ち出す、キャッチコピーを短く具体的にする、文字や余白を整理して読みやすくするなどがポイントです。

QRコードの読み取り数、クーポンの利用数などを記録すると、DMハガキの反応を数値で把握できます。測定結果をもとに次回の内容やデザインを改善していくことが大切です。

商品やサービスの特性によりますが、セールやイベント直前、季節の変わり目、記念日や誕生日など顧客に行動を促しやすいタイミングが効果的です。BtoBの場合は予算編成期や展示会前後に送るのも有効です。

印刷品質に加えて、デザイン制作・宛名印刷・発送代行などをワンストップで対応できるかを確認するとよいでしょう。また、複数社から見積もりを取り、価格だけでなくサービス内容や、中長期で伴走してもらえるかの確認をおすすめしています。

まとめ:DMハガキの効果を最大化しましょう

DMハガキは、ターゲットを絞ってダイレクトに情報を届けられる効果的なマーケティングツールです。

効果を最大化するためには、以下のポイントが重要です。

- 目的を明確にし、KPIを設定する

- ターゲットを絞り込む(誰に・何を・どう伝えるかを整理)

- デザインとコピーを工夫する

- 効果測定の仕組みを用意し改善を繰り返す

- 信頼できる印刷会社を選ぶ

本記事を読んで「もっと知りたい」「具体的に検討したい」と思われた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

ゼンリンプリンテックスでは、デザインから印刷まで一貫サポートし、貴社の販促活動をトータルに支援します。

「伝わるデザイン」と「伝える印刷」で、DMの可能性を広げていきましょう。

DM制作は相談からスタート

| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |

| URL | https://zpx.co.jp/ |

| 設立 | 1947年 9月 |

| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |

| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズなど 関係会社一覧 |

関連記事

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。