大判DMはデザインと印刷がポイント

大判DMは、サイズを活かして強いインパクトを与え、多くの情報を盛り込める販促ツールです。DMでは「ターゲット」「配布のタイミング」「デザイン」が重要とされますが、それは大判DMでも変わりません。

ただし、通常のはがきサイズよりも表現の自由度が高く、与える印象の幅も大きいため、デザインや構成の工夫が成果を大きく左右します。

この記事では、大判DMのメリット・デメリット、効果を高めるデザインの6つのポイント、印刷・加工の工夫、活用事例、厚紙フライヤーについても解説します。これを読めば「大判DMをどう作れば販促効果を最大化できるか」が整理できるはずです。

本サイトは、株式会社ゼンリンプリンテックスが制作・運営しています。

本記事は、総合印刷会社ゼンリンプリンテックスのノウハウ・技術・実績をもとに執筆・ご提供しています。

ゼンリンプリンテックスなら

DMのデザイン、印刷もワンストップで

メッセージが伝わるデザイン、デザインを生かす印刷表現技術、

「印刷会社だからこそ」の品質と最適なご提案を

関連記事

大判DMとは?

大判DMは、通常のはがき(100×148mm)よりも大きなサイズで制作されるダイレクトメールを指します。

大きな紙面を活かして写真やキャッチコピーを目立たせることができ、受け取った瞬間の存在感や視認性が格段に高まるのが特長です。

一般的にはA4やB5といった定型サイズがよく用いられます。

大判DMのサイズーA4はがき・B5はがきサイズなど

先に触れたとおり、大判DMは通常はがき(100×148mm)より大きいものを指すことが多く、決まったサイズがあるわけではありません。

ターゲット・掲載する情報の内容や量・予算といった要素を踏まえて最適なサイズを選ぶことが、DMの効果を最大化するポイントとなります。

よく使用されるのは、A4やB5サイズはがきDM

大判DMでよく使用されるのは、A4やB5といった定型サイズですが、用途に応じて変形サイズを指定することも可能です。

- A4サイズはがきDM(210×297mm)

通常はがきの約4倍の紙面。情報量をしっかり載せられ、文字や写真も大きく扱えるなど訴求力が高い。 - B5サイズはがきDM(182×257mm)

通常のはがきの約3倍の紙面だがA4より一回り小さい。コストを抑えつつもインパクトを与えられる。

また、大判DMはサイズの選択肢が豊富なだけでなく、折加工や圧着、型抜きなどによって、多彩なバリエーションを展開できます。

大判DMのメリット

大判DMは、サイズを活かしたインパクトや情報量の豊富さが魅力です。代表的なメリットを整理すると次のようになります。

顧客の注意をひきやすい

さまざまなメディアやコンテンツがあふれる中でも、大判DMはその存在感で受け手の視線を集めやすくなります。

クリエイティブ表現の幅が広い

通常サイズのDMに比べてデザインの制約が少なく、写真やイラストを大きく配置したり、余白を活かしたレイアウトなど、表現の自由度が高まります。

多くの情報を盛り込める

A4やB5といった大きな紙面は、商品紹介などを掲載するだけでなく、例えば、ストーリーやブランドの想いといった深い情報まで掲載可能です。そのため、使い方によっては、販促だけでなく、顧客との関係性を深める役割も期待できます。

行動喚起に導きやすい

DMは「来場」「資料請求」「購入」など具体的な行動を促すメディアです。

大判DMなら視覚的インパクトと情報量の両方を活かし、行動につなげやすくなります。

大判DMのデメリット

一方で、大判DMならではの注意点もあります。

コストがかかる

郵送費、印刷費用が通常のDMより高くなる傾向があります。

受けとった人の負担

サイズが大きいため、保存や持ち歩きに不便さを感じられることもあります。

制作の難易度が上がる

紙面が広い分、デザインの質や写真や文章などの要素が重要になります。これらが十分でないとDMとしての完成度を下げてしまう可能性があります。

大判DMのデザインの6つのポイント

大判DMの魅力は、やはりその大きさが生み出すインパクトです。

ですが、ただ紙面が大きいというだけでは、読まれずに処分されてしまうことも少なくありません。だからこそ「どう見せるか」というデザインの工夫が求められるのです。

大判DMで成果を出すデザインでは、まずは次の6つのポイントを外さないことを意識してください。

- 目的・目標に合わせる

- 目を止めて興味をひきつける

- 視線を誘導する

- 情報を整理し、見やすいレイアウトにする

- 行動を起こさせる(CTA)

- ブランドイメージと整合性を持たせる

もちろん、この6点を意識すれば誰もが良いデザインを作れるとは限りません。なぜなら、これらはデザインの基本原則があってこそ効果を発揮するものだからです。

大判DMの強みを最大限に活かすためには、デザインの基本が土台にあるということも忘れないでください。

では、6つのポイントをひとつずつ見ていきましょう。

1.目的・目標に合わせる

デザインでは「何を目的に制作するのか」を考えることが最も重要なことのひとつです。大判DMでも目的があいまいなまま作ってしまうと、結局「何を伝えたいのか分からないDM」になってしまいます。

例えばセールのお知らせDMなのか、イベント告知DMなのか、商品紹介DMなのか、通販DMなのかなどで、訴求ポイントもターゲットも変わってきます。そのうえで、デザインのアプローチも大きく異なります。

表現手法としては次のような工夫も考えられるでしょう。

- 全面に大きな写真を使って「一目でわかる迫力」を出す

- 余白を広く取ることで「落ち着きや高級感」を演出する

- 商品情報を整理して一覧性を確保する

- 日付や場所を大きく打ち出す

さらに、プロモーションにおけるそのDMの「目標」があいまいだと、紙面のデザイン全体がブレてしまいます。例えば目標によって変わるのは次のようなものです。

- どの情報を大きく扱うか

- どの情報を優先するか

- 読んだ人に何をしてほしいのか(行動喚起)

つまり、目的と目標が曖昧なままでは、どれだけデザインに凝っても効果は半減します。大判DMのデザインにおいて、目的と目標を明確にしそれに沿って制作することは必須条件と言えます。

2.目を止めて興味をひきつける

例えばセールを告知するプロモーションツールとしてDMを使用するのであれば、「50%OFF」「期間限定」「3日間限り」といったコピーを紙面に大きく配置することで、受け取った人の目を止めることができます。

新商品の紹介であれば、商品の写真を大きく使い、迫力あるビジュアルで興味をひきつけるのが効果的です。

また、イベント告知DMなら特典や開催日、場所を強調し、まずは「行ってみたい」と思わせる仕掛けが必要です。

大判DMはサイズが大きい分、手にしたときに「自分に関係がありそうだ」と感じてもらえなければ、そのまま見られずに捨てられてしまうこともあります。逆に言えば、キャッチコピーやアイキャッチとなる写真・イラストを効果的に配置することで、強い第一印象を与え、本文を読んでもらうきっかけを作ることができます。

3.視線を誘導する

例えばセール告知DMの場合、「大きなコピー(セール・期間限定などを示す)→割引対象商品の写真や一覧」、イベントの告知であれば「開催タイトル→イベント概要、日時・場所・特典(常に見えるように)」と視線が流れるようにします。

もちろん、これがすべてではありませんが、一般的に「読み手が知りたい情報の優先順位」に沿った流れにします。

人は紙面を「Z型」や「F型」に目で追う傾向があります。その流れに沿ってコピーや写真を配置し、詳細情報へと視線を導くことで、読みやすさが格段に上がります。

4.情報を整理し、見やすいレイアウトにする

大判DMは、多くの情報を載せられる反面、詰め込みすぎて「読む気をなくすDM」になりがちです。どんなに良い情報があっても、視線が迷子になれば結局は読まれません。だからこそ、情報を整理し、見やすいレイアウトを心がけることが非常に重要です。

工夫できる方法には、例えば次のようなものがあります。整理されたレイアウトは読みやすさを高め、大判DMの効果を最大限に引き出します。

- 情報をグループ化する:関連する内容ごとにまとめ、見出しを付ける

- 強弱をつける:最も伝えたいことは大きな文字・目立つ位置に配置する

- 余白を活用する:行間や余白をしっかり取る

- 図や表を使う:複雑な情報はビジュアル化して直感的に理解させる

もっと詳しく知りたいなら、こちらの記事が参考になります

5.行動を起こさせる(CTA)

CTA(Call To Action)とは、「行動喚起」のことです。

DMを読んだ人に「してほしい行動」を示すもので、デザインの中でとても重要な役割を果たします。

「ウェブサイトにアクセスする」「申込みフォームに記入する」などがそれにあたります。

例えばイベント告知であれば「今すぐ申込み」「QRコードから予約」といったCTAを大きく入れることで、読み手は行動しやすくなります。通販DMなら「フリーダイヤル」「WEB注文」など、購入につながる窓口をわかりやすく提示することが欠かせません。

どんなに魅力的な内容でも、CTAが曖昧だったり目立たなかったりすると、顧客は行動に移しません。

だからこそ、CTAは紙面の目立つ位置に配置し、誰でも迷わずアクションを起こせるように工夫する必要があります。

そして重要なのは、CTAで導かれた行動が、そのままプロモーションの目標(KPI)として管理されるケースが多いという点です。

「申込件数」「問い合わせ件数」「クーポン利用数」など、実際の成果を測る指標になるからこそ、CTAの設計は戦略全体に直結します。

KPIについて-こちらの記事が参考になります

6.ブランドイメージと整合性を持たせる

例えば銀行や保険会社のDMなら、落ち着いた色合いと信頼感を与えるフォントを使うのが望ましいでしょう。

一方でファッション関連なら、鮮やかな配色やトレンド感のある写真を用いることで、親しみやすさや楽しさを表現できます。

色づかい、写真やイラストの雰囲気、フォントといった細部の要素は、すべてブランドイメージと結びつけて一貫性を持たせることが重要です。一貫性があることで信頼感が高まり、ブランドの印象も定着します。

また、企業によってはブランドガイドライン(使用すべき色やフォント、ロゴの扱い方など)が定められています。デザインを発注する際は、必ずそれを確認し、DMのデザインがブランド全体のトーン&マナーとずれていないかチェックすることも忘れないようにしましょう。

大判DMの印刷を依頼する際のポイント

形状と印刷加工のバリエーション

大判DMの代表的な形状は大きく3つに分けられます。

- 大判はがきDM

- 大判圧着DM

- 大判封筒DM

大判はがきDM

A4・B5など「通常はがきより大きいサイズ」をそのまま使うタイプ。

「セール告知」「イベント案内」など、一目でインパクトを与えたい時に向いています。

大判圧着DM

A4やB5を二つ折り・三つ折りにして圧着、中を開いて読ませるタイプ。

情報量が多い場合や、開封行為そのものを「仕掛け」にしたいときに効果的です。

大判封筒DM

A4サイズのチラシや冊子を封筒(OPP・紙)に入れて送るタイプ。

封筒に入っていると中身が保護され、「重要」「格上」という印象を醸し出すことにつながります。その結果、ブランドに対する信頼感や安心感を高める効果が期待できます。

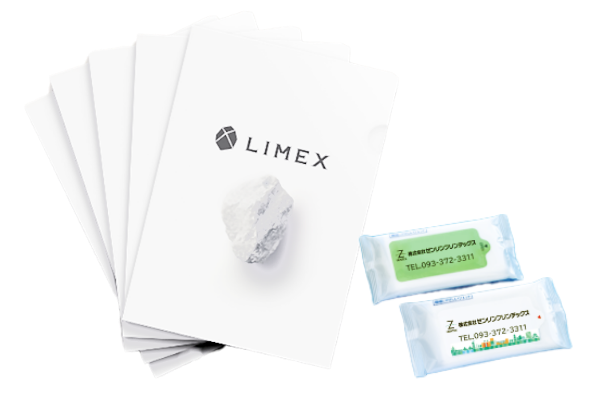

用紙の種類:コート紙、マットコート紙、厚紙

大判DMに使用する用紙は、DMの印象や質感を大きく左右します。

一般的に使用される用紙としては、コート紙(またはアートポスト)、マットコート紙などが挙げられます。

コート紙は、表面に光沢があり、写真やイラストを美しく見せる効果があります。

一方、マットコート紙は光沢を抑え、落ち着いた仕上がりで文字が読みやすく、上質な雰囲気を演出したい場合に適しています。

さらに、同じ種類の用紙でも厚みによって印象が変わります。薄い紙は軽くコストを抑えられる一方、厚い紙はしっかりとした質感が出て高級感が増します。目的に合わせて、種類と厚みの両方を検討することが大切です。

印刷会社選びの選び方と重要性

大判DMはサイズが大きいため、印刷の精度が仕上がりの印象を大きく左右します。高品質な印刷を実現するためには、最新の印刷設備を備え、経験豊富なスタッフが在籍している会社を選ぶことがポイントです。

発注先を選ぶときは、次のポイントをチェックしてみてください。

- スタッフの経験・提案力

単に印刷するだけでなく「どうすれば効果的か」を一緒に考えてくれるか

DMの目的やターゲットに合った最適な用紙・加工を提案してくれるか - 印刷品質

案件に最適な設備を備えているか(オフセット印刷、オンデマンド印刷等)

イメージを損なわない印刷品質を実現できるか - 価格と見積もり

安価というだけでなく、目的達成のためのコスト・品質のバランスが最適か - 納期管理

確実に納期を守れる体制があり、トラブル時の対応も適切か

大判DMの活用事例

小売店:季節ごとのキャンペーン告知

小売店にとって、季節ごとのキャンペーン告知は、売上を向上させるための重要な機会です。

大判DMは、このキャンペーン告知に有効なツールです。例えば、新生活応援セール、決算バーゲンセール、クリスマスセールなど、季節感のあるデザインで、顧客の来店を促すことができます。

DMには、セールの内容だけでなく、おすすめの商品や、期間限定の特典などを掲載することで、顧客の購買意欲を高めることができます。また、DMにクーポン券をつけることで、来店を促進する効果も期待できます。

さらに、DMにQRコードを掲載し、スマートフォンのアプリやウェブサイトに誘導することで、オンラインでの購買にも繋げることができます。また、DMの送付対象を、過去に商品を購入した顧客や、会員登録をした顧客に限定するなどすれば、より効果的な販促活動を行うことができます。

大判DMとQRコードの連携で効果を高める

近年、大判DMにはQRコードを組み合わせた販促手法が広がっています。デジタルを掛け合わせることで、顧客を次のアクションにつなげやすくなります。

QRコード活用のメリット

- スムーズな行動喚起

スマホで読み込むだけで、申込みページやECサイトに直接アクセスできる - 情報量の拡張とキャンペーン連携

紙面に載せきれない詳細情報や動画を届けられるほか、クーポンや抽選施策にも活用できる - 効果測定が可能

アクセス数やコンバージョンをデータで把握でき、改善につなげやすい

厚紙フライヤーと大判DM

大判はがき型DMは厚紙フライヤーと似ていますが、用途で区別されることが多いです。

それぞれの違いに必要以上にこだわる必要はありません。以下の内容を理解しておけば十分です。

厚紙フライヤーとは

厚紙フライヤーは、「厚みのある用紙に印刷した1枚もののフライヤー(チラシ)」を指します。

サイズは、はがき程度(100×148mm)からA4(210×297mm)など。

厚さは通常のフライヤーよりもしっかりしており、手に取ったときに存在感のある質感を与えることができます。

大判DMとの主な違いは、目的や配布方法です。

大判DMが郵送やポスティングを前提としているのに対し、厚紙フライヤーは店頭での手渡しやイベント配布、商品への同梱などを想定して作られます。

厚紙フライヤーのメリットは-“手元に残る”こと

厚紙フライヤーの最大の魅力は「手元に残りやすいこと」です。

一般的なフライヤーよりも厚い紙で印刷されるため、高級感や保存性が高く、「捨てられにくい販促物」として機能します。柔らかいチラシは持ち帰る前に捨てられてしまう可能性がありますが、厚紙であれば取っておかれるケースも増えます。

FAQ—大判DMでよくある質問

A4サイズが多く使われます。目的に応じて変形サイズを選ぶことも可能です。

目的とターゲットを明確にしてから依頼しなければ、伝えたいことがぼやけ、目的を達成できないDMになってしまいます。

まずデザイン面では、次の6点を意識しているか確認しましょう。

- 目的・目標に合わせた構成になっているか

- 受け取った人の目を止め、興味をひきつけられるか

- 視線の流れ(Z型・F型など)を意識して配置されているか

- 情報が整理され、読みやすいレイアウトになっているか

- 行動喚起(CTA)が明確に盛り込まれているか

- ブランドイメージと整合性が取れているか

最後に:大判DMで販促効果を最大化する

大判DMは、サイズを活かしたインパクトと豊富な情報量を兼ね備えた強力な販促ツールです。しかし、単に紙面が大きいだけでは効果は得られません。目的やターゲットを明確にし、デザイン・レイアウトの工夫や最適な印刷加工を施すことで、はじめて成果につながります。

本記事を読んで「もっと知りたい」「具体的に検討したい」と思われた方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

ゼンリンプリンテックスでは、デザインから印刷まで一貫サポートし、貴社の販促活動をトータルに支援します。

「伝わるデザイン」と「伝え方を高める印刷表現」で、大判DMの可能性を一緒に広げていきましょう。

大判DMのことはゼンリンプリンテックスにお任せください

厚紙の印刷もおまかせください

厚紙印刷もゼンリンプリンテックス|パッケージ・紙器台紙、カード類、DM、POPなど

| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |

| URL | https://zpx.co.jp/ |

| 設立 | 1947年 9月 |

| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |

| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ジオ技術研究所など 関係会社一覧 |

関連記事

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

プライバシーマーク(Pマーク)とは?|個人情報を含む印刷物を発注する前に知るべきポイント

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

DMハガキの作り方|反応率を上げる7つの手順とデザイン・印刷のポイント

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

A4サイズのハガキDMを活用するポイントを解説

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

大判DM(厚紙フライヤー)デザインと印刷のポイント|成功する販促ツールの作り方

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

デザインの基本4原則|印刷で失敗したくない人のために!デザインのコツを基礎からわかりやすく解説

-

DM(ダイレクトメール)

DM(ダイレクトメール)

【漫画広告入門】マンガ広告の基礎知識やメリットデメリットがわかる!

-

BPOサービス

BPOサービス

オンデマンド印刷とオフセット印刷の違いとは-オンデマンド印刷の基本を解説

-

BPOサービス

BPOサービス

印刷外注と自社プリントのメリット・デメリットを比較、外注先の選び方も解説

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。