「冊子印刷って?」

なんとなく知っているけれど、実はよくわからない。このような方も多いのではないでしょうか。

この記事では、あなたの疑問に答え、冊子の印刷を発注する際に知っておきたい基礎知識を解説します。

\ゼンリンプリンテックスの冊子印刷/

“仕上がり”と“対応力”で選ばれる

ゼンリンプリンテックスの冊子印刷

パンフレットの作り方はこちら

パンフレットの作り方まとめ-デザイン・掲載内容・制作会社の選び方まで印刷会社が徹底解説

冊子・小冊子とは?意味と違いを解説

「冊子」や「小冊子」という言葉は、明確な定義があるというよりも、文脈や使われる場面によって使い分けられています。ここでは、一般的な考え方を紹介します。

冊子とは

冊子は、書物全般を指す言葉ですが、印刷または印刷物制作の観点からすると、「複数の紙を一つにまとめた印刷物」または「複数のページで構成された印刷物」のことを指します。

冊子には雑誌やパンフレット、カタログが含まれ、製品のプロモーション、イベントの告知、情報発信など幅広い用途で活用されています。

なお、印刷業では「ページ物」と呼ばれ、チラシなどの「端物(はもの)」と区別されます。

小冊子とは

小冊子は、冊子の中でも比較的ページ数が少ないものを指します。

表紙を除く本文が5ページ以上48ページ以下の非定期刊行物を「小冊子」と分類する場合もあります。

小冊子の代表例としては、パンフレットやブックレットなどがあります。

パンフレット

パンフレットは一般的に、「数ページから数十ページと、ページ数が少なく、針金などの簡易な方法で綴じた(中綴じ)、または折った紙を綴じずに重ねた、おもに宣伝用に用いられる小冊子」のことを指します。

パンフレットの作り方はお役立ち記事「パンフレットの作り方まとめ-デザイン・掲載内容・制作会社の選び方まで徹底解説」をご覧ください。

ブックレット

ブックレットは、少ないページで構成され多くの場合サイズが小さい冊子のことを指します。パンフレットが広告・宣伝用であるのに対して、ブックレットは読み物としての性質が強いのが特徴です。

その他の分類方法:端物とページ物

印刷物を分類する場合、端物(はもの)とページ物に分類する場合があります。端物印刷物は、出来上がった印刷物が1枚の紙のもので、チラシ、ポスター、リーフレットなどがあります。

端物印刷は「ペラもの」と呼ばれることもあります。

一方、ページ物は、出来上がりが複数の紙で構成された印刷物を指します。その多くは表紙と本文で構成され中綴じや糸綴じ、無線綴じといった方法で綴じられるのが特徴です。

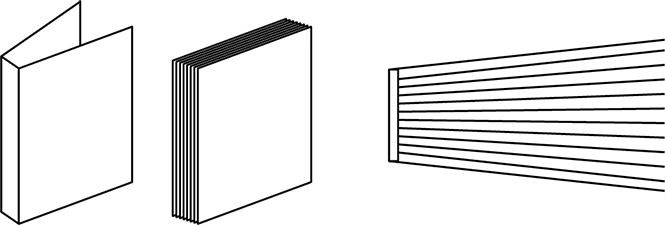

冊子印刷の綴じ方の種類

冊子印刷において、製本方法は仕上がりや用途を左右する重要なポイントです。

ここでは冊子印刷の代表的な綴じ方である「中綴じ」「無線綴じ」などについて紹介します。

中綴じ冊子とは

中綴じは、二つ折り(用紙を半分に折る)にした用紙を重ね、背の中心を針金(ホチキス)で留める製本方法で、比較的ページ数が少ない冊子に適しています。

ページを開きやすく、内容を閲覧しやすいのが特徴で、パンフレットや会報誌などに多く使われます。

もっと詳しく

中綴じ冊子の印刷発注前に知っておきたいポイント

無線綴じ冊子とは

無線綴じは、印刷された本文の背をカットした断面から糊を浸透させて綴じる製本方法です。

無線綴じは、ページ数の多い冊子や、カタログなどに適しています。

糸や針金を使用せずに、背表紙を糊で接着するため、ページ数が多くても、しっかりと綴じることができ、長期保存にも適しています。

無線綴じ冊子を詳しく

無線綴じ冊子印刷の基本

その他の綴じ方

あじろ綴じ

印刷された本文の背部にスリットを入れ、そこから糊を浸透させて綴じる方法です。

無線綴じよりも強度があります。

平綴じ

印刷した用紙の束の端から5mmほど内側を針金で綴じる方法です。

会社の会議の資料など簡易的な配付物でよく見られます。

スクラム製本

針金を使わず、二つ折りにした用紙を重ねてまとめる方法です。

新聞をイメージするとわかりやすいでしょう。

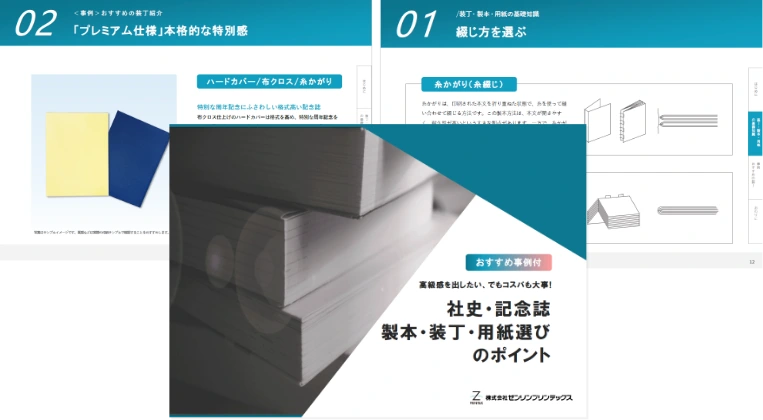

冊子印刷に使う用紙の種類と選び方

冊子印刷では、用紙の種類によって見た目や手触り、印刷の発色を左右します。

代表的な用紙とその特徴を紹介します。

コート紙

コート紙は、表面にコーティングが施された用紙(塗工紙)です。

光沢があり発色が良いため、写真やイラストを鮮やかに表現できます。

美しい仕上がりが求められる印刷物に適しています。

マットコート紙

マットコート紙は、コート紙と同様にコーティングが施されていますが、光沢を抑えた落ち着いた質感が特徴です。

印刷された文字が読みやすくパンフレットなどによく使用されます。

コート紙とマットコート紙は、用途に合わせて使い分けることが重要です。

写真やイラストを強調したい場合はコート紙、落ち着いた雰囲気・上品さを出したい場合はマットコート紙を選びましょう。

近年では、環境に配慮したFSC認証のコート紙やマットコート紙も選択できます。

上質紙

上質紙は、表面にコーティングが施されていない用紙(非塗工紙)です。

書籍の本文など幅広い印刷物で使用されています。

ただし、コート紙やマットコート紙に比べて、写真などの表現はやや劣ります。

冊子印刷の用紙の厚さとは?

印刷用紙の厚さは、一般的に「kg(キログラム)」という単位で表されます。

これは、一定サイズ(1000枚)の用紙の重さを示しており、数字が大きいほど厚く、しっかりとした用紙になります。

※一般的なコピー用紙は約70kg程度で、比較的薄めの部類に入ります。

例えば、パンフレットには110kgや135kg、冊子の本文には73kgや90kgなどが使われます。印刷物のページ数が多いほど紙の厚さによる冊子全体のボリュームが大きくなるため、内容と使用目的に応じて適切な厚さを選ぶことが重要です。

しかしながら、「この厚さが正解」という明確な基準があるわけではありません。

例えば、同じページ数でも、配布する相手や使用シーンによって「軽さ」や「高級感」を重視するかは異なります。

また、「その違いって実際どれくらいなの?」とピンとこない方も多いでしょう。

数字だけではイメージしづらいですし、実際の厚みや仕上がりの印象も、手に取ってみないと分からないのは当然のことです。

だからこそ、印刷会社に実際の印刷物を見本として見せてもらい、手触りや印象を確かめることが大切です。

冊子印刷の発注部数は何部が最適?

冊子印刷を検討する際によく悩むのが「何部印刷すればいいのか?」という発注部数に関することです。

無駄や不足がない部数を見極めるには、以下のようなポイントを考えてみてください。

- 配布する数で考える

具体的な配布先のリストがある場合は、それをベースにして必要部数を算出できます。部署や取引先の数に少し余裕を加えて、予備分を見込んでおくと安心です。 - コストと単価のバランスを考える

「一度に多く刷るほど1部あたりの単価が下がる」のが基本です。たとえば、100部と500部では、合計金額が少ししか変わらなくても1部あたりのコストに差が出る場合があります。 - 改訂の予定を考える

内容の更新が頻繁にある場合は、必要最小限にとどめておくのが得策です。

逆に長期間使い続ける資料なら、増刷の手間やコストを考えてある程度まとめて印刷しておく方が効率的です。

冊子印刷におすすめの印刷加工

冊子印刷で用いられる光沢加工で代表的なものにはPP加工(ラミネート加工)やニス加工があります。

PP加工(ラミネート加工)

PP加工(PP貼りとも呼ばれる)は、冊子の表面をPP(ポリプロピレン)でコーティングするラミネート加工の一種です。

PP加工には、グロスPP加工(またはクリアPP加工)とマットPP加工があります。

グロスPP加工は、光沢があり高級感を演出します。カタログやパンフレットなど、美しい仕上がりが求められる印刷物に適しています。一方、マットPP加工は、落ち着いた質感で、指紋がつきにくいのが特徴です。

どちらの加工にするかは、冊子の内容や用途を考慮しますが、実際に見本を手にすることをおすすめします。

PP加工は、冊子の見た目だけでなく耐久性が向上するという特徴があります。頻繁に手に取る冊子や、長期保存する冊子にはおすすめです。

ニス加工

ニス加工とは、印刷物の表面にニスを塗布し、光沢感や耐久性を高める加工方法です。冊子などの商業印刷物で広く使用されています。ここでは、代表的な「OPニス」と「UVコーターニス」について見ていきましょう。

OPニス加工

OPニス(オーバープリントニス)加工は、印刷面にニスを塗る手法です。

表面を加工することで色落ち防止の効果や光沢感を表現することができます。

仕上がりはグロス(光沢感)・マット(つや消し)の両方が可能です。

PP加工(PP貼り)と比べて耐久性が劣るものの、比較的安価な場合が多いことも特徴です。コストを抑えつつも一定の仕上がりを求める印刷物に向いています。

UVニス加工

UVニスとは、印刷時に紫外線によってニスを硬化し印刷物の表面をコーティングする印刷技術です。

一般的に専用のコーター機(ユニット)で塗布されコーターニス加工などとも言われます。

OPニスに比べてニスが厚盛りとなるため、光沢が強く耐摩擦性が優れます。

疑似エンボス加工

紙の表面に凹凸・光沢表現で文字や模様の立体感や触感の変化を表現できます。

通常、エンボス加工は用紙をプレスして凹凸を表現しますが、疑似エンボス加工では、表面に2種類のニスを使用し立体感を表現します。

冊子印刷の発注先はネット印刷と印刷会社どっち?

冊子印刷を検討する際、多くの方が「ネット印刷の方が安い」と感じているのではないでしょうか。確かにネット印刷は、価格が明確で手軽に注文できるというメリットがあります。

しかし実際には、「ネット印刷と価格差がほとんどないですね」と印刷会社にご発注いただくこともあります。

実は、冊子印刷の場合、部数や仕様によっては、印刷会社とネット印刷で価格差がほとんど生まれないケースもあります。

それだけではありません。印刷会社にはネット印刷にはないメリットも存在します。

例えば印刷会社は、色校正、用紙の提案、データチェックなどのサポートが充実しており、安心して任せられるという大きなメリットがあります。

ネット印刷と印刷会社、それぞれにメリットがあるため、価格・品質・サポートのどれを優先したいかを基準に選ぶのが賢明です。

特に初めて冊子印刷を行う方や、こだわりたい内容がある方には、印刷会社の伴走型サポートが心強い味方になるでしょう。

ネット印刷の方が安いとは限らない?

【ネット印刷と印刷会社の違い】ネット印刷は低価格?メリット・デメリットを比較!

冊子印刷に関するよくある質問(FAQ)

冊子印刷を成功させるために押さえておきたいポイントまとめ

冊子印刷には、中綴じや無線綴じなどの製本方法や、コート紙・マットコート紙といった用紙の選び方、さらには厚さや発注部数の検討など、押さえておきたいポイントが数多くあります。

また、PP加工やニス加工といった付加加工を加えることで、仕上がりの印象や耐久性も大きく変わります。

印刷会社とネット印刷のどちらを選ぶべきか迷った場合は、価格だけでなくサポート体制や対応の柔軟性も考慮し、目的に応じて使い分けることが重要です。

特に冊子印刷では、条件によっては両者の価格差が小さいこともあるため、見積もりを比較しながら最適な選択をするのがおすすめです。

初めて冊子を制作する方も、用途や目的を明確にし、印刷会社としっかり相談しながら進めていくことで、納得のいく仕上がりを実現できるでしょう。

/ゼンリンプリンテックスは、全国の企業・団体様から冊子印刷のご依頼をいただいています

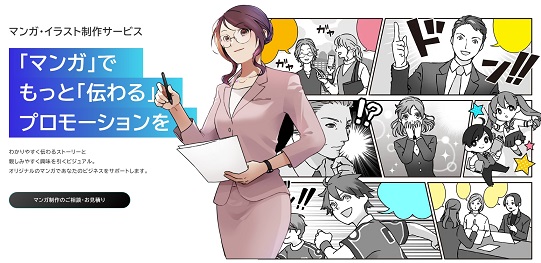

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

効果的なプロモーションのパートナーにゼンリンプリンテックスをお勧めします。

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

関連記事

無料資料ダウンロード

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。