ノンデザイナー(デザイン制作に従事・専門としない人)であっても、デザインの基本を知ることは、業務で大変役立ちます。

資料作成で伝わりやすく洗練されたものができる、パンフレットやWEBコンテンツを発注する際、デザイナーとの意思疎通がスムーズになり魅力的で伝わりやすいデザインに仕上がるなど、ほんの少しデザインの基本を理解するだけで、さまざまな業務に活かすことができるのです。

この記事では、「これを意識すれば、効果的なデザインになる」デザインの基本を、ノンデザイナー向けにわかりやすく解説しますので、ぜひご活用ください。

※本記事は、デザインの原則や法則を厳密に定義・解説するものではなく、ノンデザイナーの方がデザインを意識し、手軽に実践・活用するためのデザインの基本として、私どもの経験から解説するものです。資料づくりや、デザイン発注・指示の際のヒントとしてぜひお役立てください。

デザインに関する人気のお役立ち記事

デザインの基本4原則とは

「デザイン」とは、情報や物事を視覚的・機能的に整理し、目的に応じて効果的に表現することです。

ただ紙面を装飾するだけがデザインではありませんし、「芸術的センスがある人やプロのデザイナーにしか理解できない」というものでもありません。

もちろん感覚的な要素も大切ですが、パンフレットやカタログ、チラシといった実務的なデザインの骨子は、理論に基づいています。

そのため、優れたデザインには必ず共通して見られる基本原則があります。

もし「なんとなくバランスが悪い」と感じたら、まずはこの基本原則が守られているかを確認すると良いでしょう。

【デザイン4原則】

- グループ化(近接)

関連する情報をまとめて整理する - 整列

要素を揃えて統一感を出す - 反復

デザイン要素を繰り返し使って一貫性をもたせる - 対比

違いを強調して目立たせる

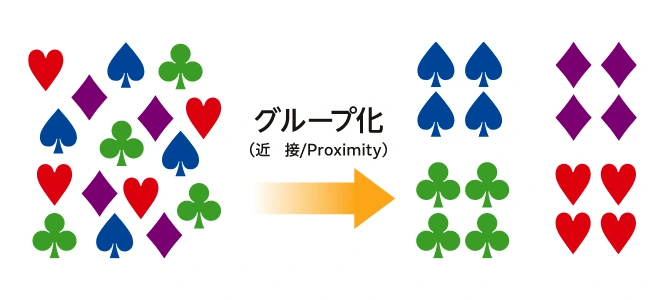

1.グループ化(近接):情報を整理する

デザインにおける「グループ化(近接)」とは、関連する要素を近くに配置し、逆に関係のない要素は距離を取るようにして区別することです。

このルールを意識するだけで、情報のまとまりが直感的に理解しやすくなり、読み手が迷わず内容を把握できるようになります。

もし関係性のある情報がバラバラに配置されていれば、伝わりにくいだけでなく、全体の印象も散漫になってしまうでしょう。

グループ化(近接)はシンプルな考え方ですが、デザインの基本中の基本で、仕上がりに大きな差を生む重要なポイントです。

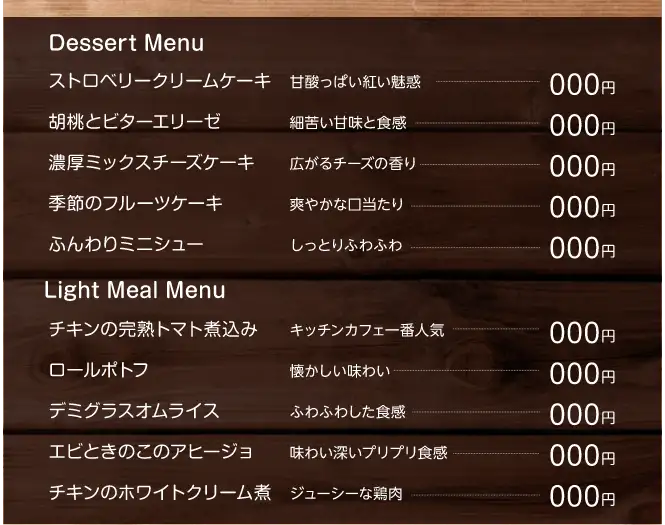

【NG】グループ化(近接)していないデザイン例

まずはグループ化に配慮していないメニュー表のデザイン例として、下の写真をご覧ください。

あなたは、このメニュー表をご覧になり、どのように感じるでしょうか。

情報が整理されていないためわかりにくい

一見すると大きな問題はないように感じるかもしれません。

ですが、よく見るとなんとなく間延びしていて、全体のまとまりに欠け、どこをどう読めばよいのか迷ってしまいます。

【解説】

このデザインが、わかりにくいと感じてしまう理由は、情報同士の距離(余白)が適切でないためです。

メニュー同士の距離(余白)、セクション分けの距離(余白)、商品名・価格・説明文の間の距離(余白)が適切でないために、情報のかたまりが直感的に認識できません。

その結果、情報が直感的に「ひとまとまり」として認識されず、読みにくく感じられます。

これは、グループ化(近接)がうまく機能していない典型例といえるでしょう。

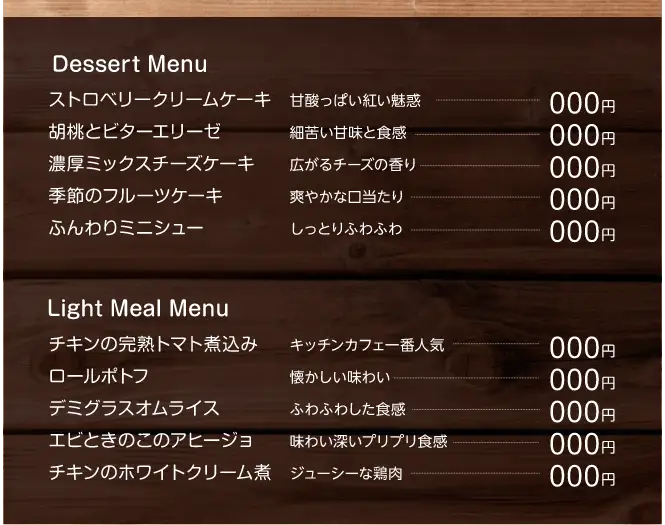

では、このメニュー表を適切にグループ化すると、どのようなデザインになるのか、

次の写真をご覧ください。

【Good】適切にグループ化(近接)されたデザイン例

情報が直感的に理解しやすい

一つひとつの区切りがわかりやすいため、一目でどのような情報が掲載されているかを理解しやすいことがわかると思います。

【解説】

- 写真①(文字メニュー)

「デザート」「軽食」といったカテゴリごとに区切りを設け、項目同士の距離を整えることで、視覚的にまとまりが生まれています。

文字情報だけのデザインであっても、適切にグループを作ることで関連性が明確になり、読み手がスムーズに理解できます。 - 写真②(写真付メニュー)

料理写真と商品名・説明・価格を近くに配置し、一つのかたまりとして把握できるようにしています。さらに、写真と文字情報の間の余白を揃えることで、全体が統一感のある見え方となり、情報がより直感的に伝わります。

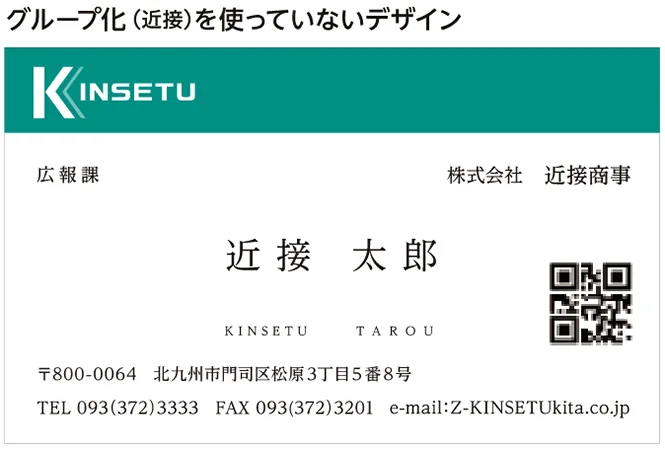

グループ化(近接)のポイント

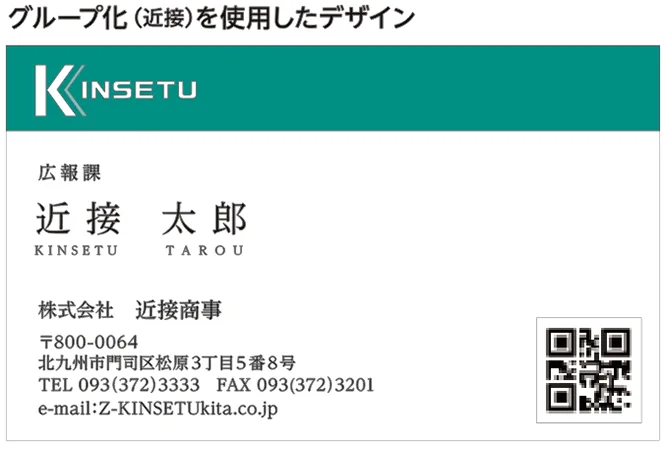

名刺を例にグループ化のポイントをまとめました。

名刺ほどの大きさであっても、少し意識するだけで、このように見え方が変わってきます。

- 関連性の高い情報をまとめる

同じ意味・役割を持つ要素を近くに配置

※社名と連絡先、所属と氏名など - 関連性が低い要素同士の距離を離す

適切な距離を保つことで明確な区切りを示す - 余白を活かしてレイアウトする

関連性の高いグループと低いグループが明確に区別されるように、余白を作る

【知っておきたい!】

近接はゲシュタルト心理学が関係している

ここまで「グループ化」を近接の視点から見てきました。

物理的に距離が近い要素は関連性が高いと認識され、逆に距離が離れている要素は別の情報と認識されやすい─実は、心理学の分野であるゲシュタルト心理学をデザインに応用したものです。

人は物事をできるだけシンプルで安定した形として認識しようとします。そのため、バラバラの要素をひとつの塊として理解できる方が脳にとって負担が少なく、自然に「わかりやすい」と感じられるのです。

つまりデザインとは、人間の認知特性を踏まえて工夫することで、情報をよりスムーズに伝えられる実践的な技術でもあるのです。

ゲシュタルト崩壊という言葉を聞いたことはありませんか。

文字や形を繰り返し見続けることで個々のパーツがバラバラに認識されてしまいう現象です。例えば、同じ漢字を長く見つめていると、文字としての形が認識できなくなり、ただの線の集まりとしか見えなくなってしまうことがあります。

そもそもゲシュタルトとはドイツ語で「形」「全体性」「まとまり」を意味する言葉です。ゲシュタルト崩壊はその逆で、「全体性が失われて、部分が強調されすぎる」状態ともいえます。

まだある!近接以外のグループ化

「近接」以外にもグループ化する方法がいくつかあります。

これらもゲシュタルト心理学の法則に基づいており、人間が「まとまり」として物事を認識する特性を利用したものです。

代表的なものをいくつかご紹介します。

- 類似

同じ色・形・大きさなど、特徴が似ているものは同じグループとして認識されやすくなります - 閉合

不完全な形や途切れた線でも、人は全体を補完して「ひとつの形」として捉えます。

例えば括弧()のように、部分的でも1セットに見えるのはこの原則によるものです。 - 共通領域

同じ背景色や枠内にある要素は、自然に「ひとまとまり」として理解されます。

※デザイン現場ではこれも閉合とされる場合があります

2.整列:要素を揃える

デザインでは、あるポイントを基点として要素を配置し揃えることが重要です。これを整列と言います。

「整列」を多くの人が、当たり前と感じるでしょう。

しかし、正しく理解していないために揃え方がおかしい、揃えたつもりでも少しずれて全体が雑然としてしまうなど、デザイン崩れの原因となっていることがよくあります。いま一度「整列」の重要性を確認しましょう。

揃っている(整列されている)と美しいと感じる

人は要素が揃った(整列した)状態を美しいと感じる傾向があります。

デザインにおいても、要素を規則正しく配置するだけで、安定感やまとまりが生まれるだけでなく、情報が整理され視線が自然に流れ読みやすくなります。揃えること(整列させること)は、常に意識して取り入れるべきデザインの原則です。

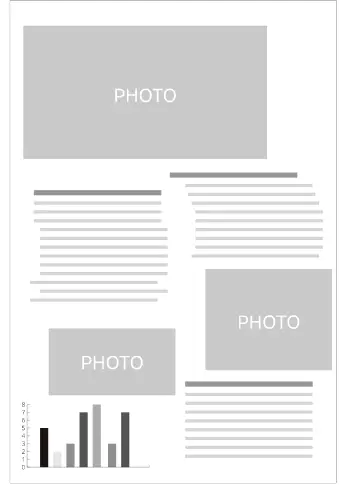

整列のコツ|要素と基準を揃える

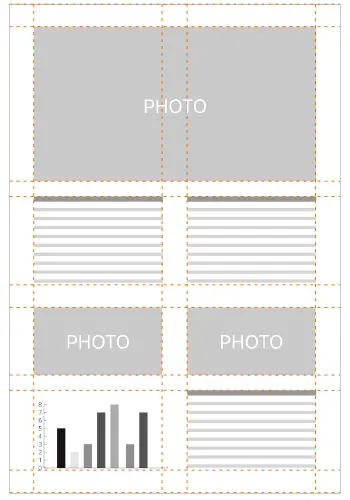

ポイント① 揃えるべき要素をきちんと揃える

まずは「何を揃えるか」を考えていきましょう。

一般的に、見出し、本文、写真・キャプション、グラフ、説明文といった要素が揃えるべき対象となります。

それらを揃える際は、ガイドライン(見えない基準線)に沿って配置すると、情報のまとまりが生まれ、デザイン全体が整理されて見えるようになります。

テキストであれば文字の先頭や行頭、画像であれば端や中心線などをきちんと揃えるだけで統一感が出ます。

逆に、バラバラに見える原因の多くは「本来そろえるべき要素が少しずれている」ことにあります。その小さなズレがデザイン全体に影響を及ぼすため、整った印象をつくるためには、その些細なことに気を配ることが第一歩となります。

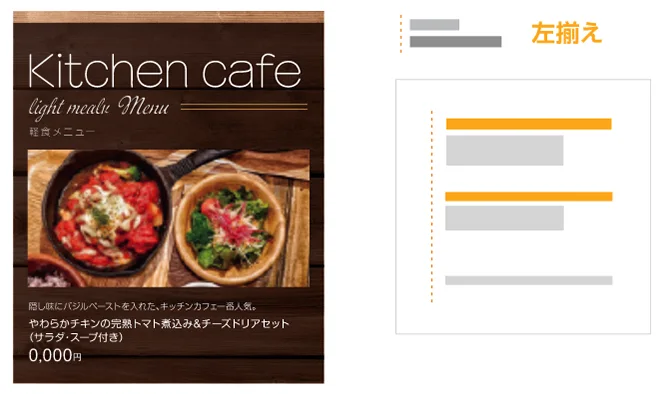

ポイント② 揃え方は統一する

整列の効果を最大化するためには、どの基準で揃えるのかを統一することが重要です。

例えば、テキストを左揃えにするのか、中央揃えにするのかなど、基準をあいまいにすると、要素ごとに配置がばらつき、全体の秩序が失われてしまいます。

逆に、基準を一つに決めて徹底すると、デザイン全体に一貫性が生まれます。

テキストを左揃えに統一すると、読み手の視線は自然と縦方向に流れ、ストレスなく読み進められます。結果として記事全体のレイアウトに統一感と安定感が生まれ、「読みやすいデザイン」になります。

基準が統一されていないと、読み手は無意識のうちに違和感を覚え、雑然とした印象を持ってしまいます。

この二つのポイントを押さえると、デザインの中に見えない基準線(ガイドライン)が自然と見えてきます。

あたかも目に見える線が存在するかのようにレイアウト全体が整理されて感じられます。

整列の基本的な方法

整列の(揃える)方法には、左揃え・右揃え・中央揃え、上揃え・下揃えがあります。

横書きの場合は、「左揃え」、横書きの場合は上揃えが基本です。中央揃えもよく用いられますが、長文になると読みにくくなるため、注意が必要です。

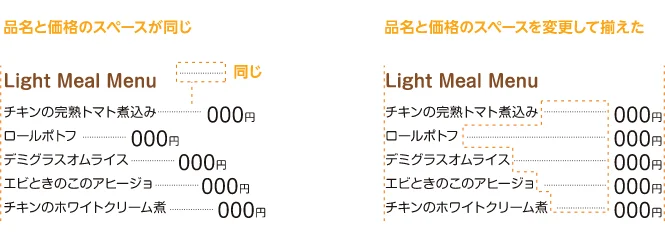

リストを整列させる場合は、左右両端を揃えることで見やすくなります

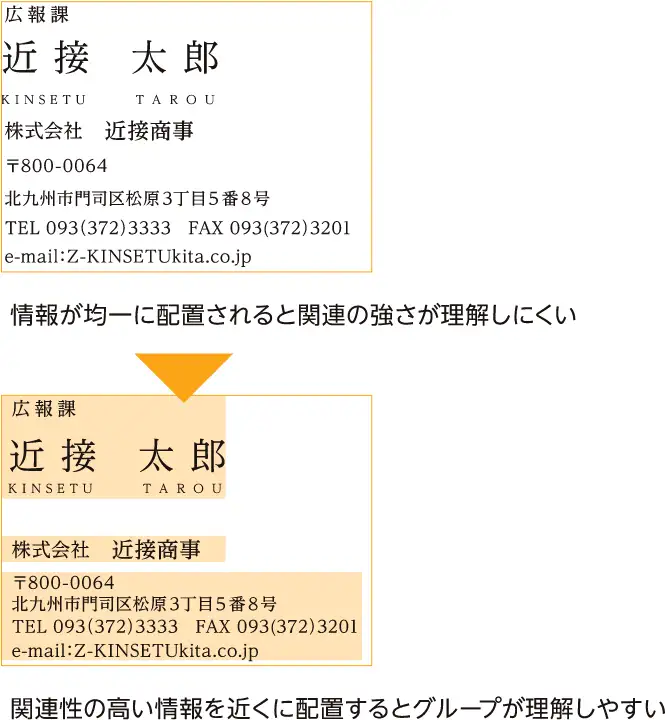

近接と整列の関係

先述のとおり、近接は「関連する要素を近づけ、無関係なものを離す」ことでグループを作る手法です。

一方、整列は「そのグループや要素を共通の基準線にそろえる」ことで秩序を与えます。

仮に、近接だけで要素をまとめたとしても、配置がバラバラであれば(揃っていなければ)、グループは不安定に見えてしまいます。

しかし整列を意識してテキストの行頭を揃えると、グループがきちんと整理され、視線が自然に流れるようになります。逆に、整列だけを行っても、近接を意識せずに関係のない情報を近くに配置してしまえば、誤解を招くまとまりになってしまうでしょう。

つまり、近接と整列は相互に補い合う関係にあり、両方を適切に取り入れてこそ情報は正しく整理され、理解しやすいデザインになるのです。

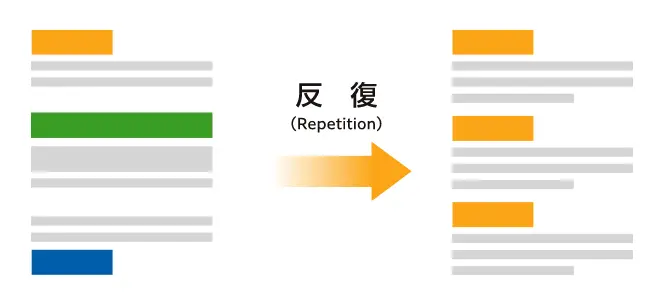

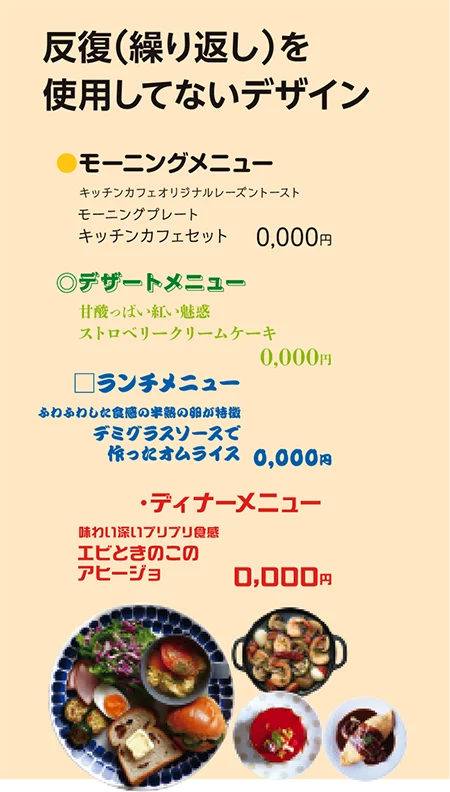

3.反復:繰り返して一貫性を持たせる

「反復」とは、同じルールで、文字・写真・色などを繰り返し使用することを指します。

繰り返すこと(反復すること)で、デザイン全体に一貫性を持たせることができ、ブランドイメージの強化や、ユーザーの安心感の醸成に繋がります。

また、情報が理解しやすくなるという利点もありますので、下の例で確認してみてください。

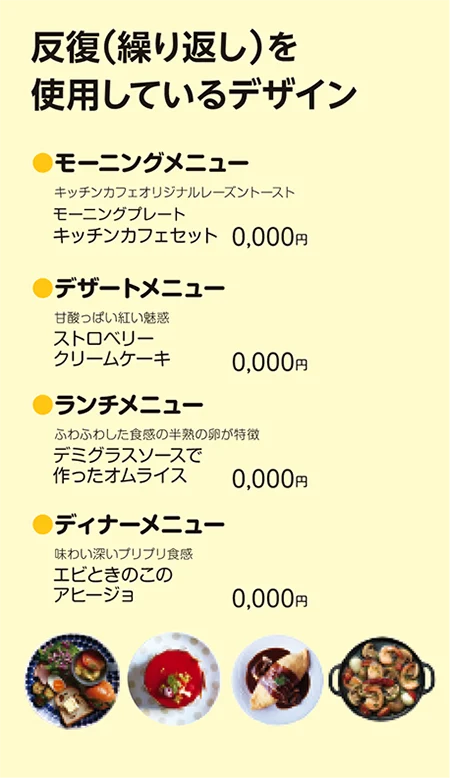

複数ページの冊子にも反復は有効

パンフレットやカタログなど、複数ページで構成される冊子でも、ベースとなる色・書体などの要素を繰り返すことで、統一感のある冊子デザインにすることができます。

4.対比(コントラスト):違いを強調する

対比は、色、大きさ、形状などの要素について、意図的に差をつけ強調することです。重要な部分やボタンを目立たせ、注意を引くことができます。

また、情報の階層を作ることができ、その結果、優先順位が明確になり、読む際にも素早く情報を得ることができるようになります。

例えば、キャッチコピーのサイズを大きくしたり、背景色と異なる色を使用したりすることで、メッセージを効果的に伝えるなど、対比・コントラストは、情報の伝達効率を高め、ユーザーの行動を促すための重要な要素です。

対比のポイント

例えば文字の場合でも、色を変える、大きさを変える、形を変える、フォントを変えることで、他の要素との差を表現することができます。

対比では次の2点に配慮するようにしてください。

- 強調したい部分を明確にすること

- 強調したい部分はしっかり違いを出す(他の要素との差を明確に表現する)

NG例

適切な対比

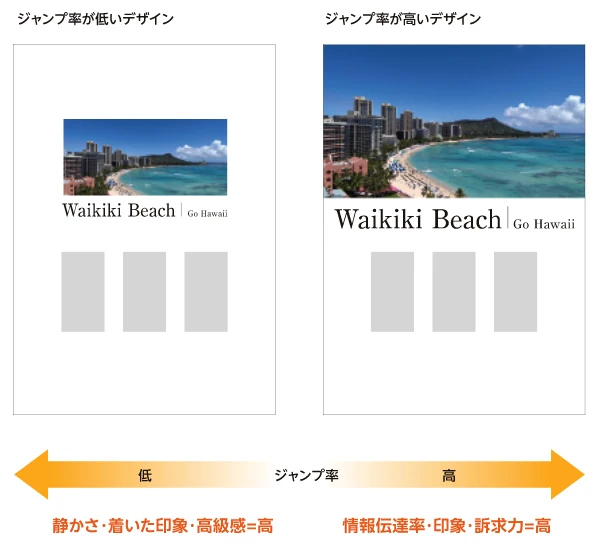

対比とジャンプ率

文字や画像など要素同士にどの程度の差があるかをジャンプ率という言葉で表すことがあります。

ジャンプ率が高いほど、対比が強まり視覚的なインパクトが増し、逆にジャンプ率をおさえた場合には、落ち着いた印象をあたえます。色やフォントの選択と共に、与えたいイメージに合わせてデザインするようにします。

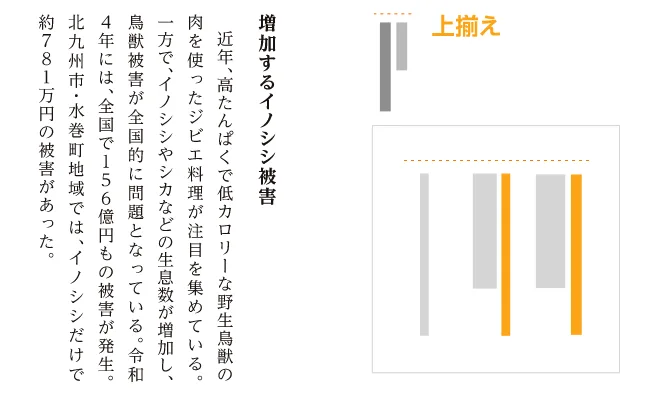

文字のジャンプ率

そもそも、文字のみが配置されたデザインは、どうしても印象が薄くなりがちです。

しかし、文字のジャンプ率を考慮し、紙面に変化を与えることで見た時の印象を強めることができます。

デザインの原則と効果の関係

ここまで説明してきた原則によって、デザイン上、どのような効果が得られるのでしょうか。

デザインの原則と「見た人がどう感じるか」という視点から、両者の関係をまとめました。

| 効果 | 近接 | 整列 | 反復 | 対比 |

|---|---|---|---|---|

| 〈階層〉情報が整理される | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |

| 〈統一〉一貫性がある | 〇 | 〇 | ◎ | △ |

| 〈バランス〉安定感を感じる | 〇 | ◎ | 〇 | △ |

| 〈リズム〉流れが心地よい | 〇 | ◎ | ◎ | △ |

| 〈強調〉重要なポイントがわかる | △ | △ | △ | ◎ |

| 〈動き・誘導〉スムーズに読める | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 |

原則は互いに作用しあい、デザインの基盤をつくる

この表からわかるように、近接、整列、反復、対比は、それぞれ単独で完結し、デザイン的な効果が得られるものではありません。

近接は要素をまとめ、整列は秩序を与え、反復は一貫性を強め、対比はメリハリを生み出しますが、実際のデザインでは、互いに作用し合い、組み合わさることで効果を発揮します。

一つでも欠ければデザインは不安定になり、バランスや統一感、階層性といった効果が損なわれます。

しかし、これらを重ね合わせることができれば、情報は整理され、読み手にとって理解しやすく、美しく機能するデザインの基盤ができます。

だからこそこれらは「原則」と呼ばれているのです。

デザインの原則とデザイン要素

デザインの要素とは、例えば書体、行間、余白、色などを指します。

これらは「近接」「整列」「反復」「対比」といった原則を実現するための材料になります。

両者の関係は料理に例えるとわかりやすいかもしれません。

同じ材料(=デザインの要素)でも、正しい料理法(=原則)に沿って調理すれば、一皿としてまとまりのある料理(=デザイン)になります。しかし、正しい料理法を無視して適当に料理してしまうと、いくら良い材料であってもせっかくの料理が台無しになってしまいます。

デザインにおいても同じことが言えます。

どんなに質の高い写真や美しいフォント、魅力的な配色であって、この原則を無視してしまえば雑然とした印象になり、効果的に情報を伝えることはできません。

逆に、基本原則を理解して要素を正しく扱えば、見る人にとって心地よいデザインに仕上げることができます。

デザインの要素には次のようなものがあります。

- 余白(ホワイトスペース)

余白は、要素と要素の間にある空白スペースのこと

適切な余白を設けることで、要素間の区切りを明確にし、情報を整理して見やすくすることができる - 行間・字間

行間は、行と行の間隔を指し、読みやすさに影響を与える

適切な行間を設けることで、格段に読みやすくなる - 書体

ゴシック体、明朝体など目的に合わせて適切に選択することが重要 - 配色

色の組み合わせによって、デザインの印象や雰囲気を大きく左右する

ターゲット層やブランドイメージも考慮し選択する

よくトンマナ(トーン&マナー)と言いますが、これらの要素を通じて表現されるデザイン全体の雰囲気や一貫したスタイルを指します。

デザイン知識がノンデザイナーにもたらすメリット

ノンデザイナーが、デザインの原則をはじめとする基礎知識を身につけることは、資料作成やレゼンテーション、Webサイト制作など、ビジネスのあらゆる場面で役立ちます。

1.資料や提案書の説得力が増す

デザインの基礎を理解し活用すれば、資料やプレゼンテーションの説得力が増し、より相手にアピールできるようになります。なぜなら、情報の整理や視覚的な表現が効果的に行えるようになるからです。

例えば、会議資料や報告書などを作成する際、デザインの原則を意識するだけで、資料がわかりやすく・理解しやすくなるでしょう。顧客向けの提案書でも、提案内容やUSP(自社が提供できる独自の価値や強み)を効果的にアピールし、競合他社との差別化を図るのに大変役立ちます。

2.デザイナーとのコミュニケーションが円滑になる

デザイナーとのコミュニケーションにおいて、共通言語を持つことは非常に重要です。

実際の現場では、発注者とデザイナーの間で次のようなすれ違いがよく起こります。

- 発注者

「デザイナーが伝えた通りに作ってくれない」 - デザイナー

「クライアント(発注者)が主観だけで指示を出すから、まともなものが作れない」

よく考えると、発注者が主観的になるのは当然のことです。

しかし、発注者も、デザインの基礎知識や原則をある程度理解し、理論に基づいた共通認識を持つことで、要望や意図を的確に伝えやすくなることも事実です。そうすると、結果として「自分のイメージ通りのデザイン」を得られるようになります。

つまり、デザインの基本原則などの知識を得ることは、単なる知識としてだけでなく、デザイナーとの共通言語として機能し、良い制作物を作るためのツールになるということです。

例えば、デザインの提案を受けた際にも、「この配色にはどのような意図があるのか」「このレイアウトはどのような効果を狙っているのか」など、的確な質問をデザイナーに投げかけることで、より深い議論につなげることができるでしょう。

こうしたやり取りがスムーズに行えると、時間やコストの無駄が減り、結果としてより高品質なデザインを手に入れることができます。

3.デザイナー選びに役立つ

デザインの理論や基礎をおろそかにするデザイナー、またはスキル・経験を積んでいないデザイナーは、表面的な見た目に偏ったデザインや、テンプレートを当てはめただけのデザインをつくりがちです。

こうしたデザイナーは、発注者の指示通りに形を整えることはできても、デザイン全体の整合性やまとまりを自ら判断する力が不足している傾向があります。

そのため、指示が少し曖昧になると途端に形が崩れたり、発注者の好みに全面的に依存してしまうケースも少なくありません。

しかし、発注者がデザインの基礎知識を持っていれば、こうしたデザイナーへの発注を避ける助けとなります。

「なぜこの色を選んだのか」「この配置はどんな効果を狙っているのか」といった視点で質問すれば、デザイナーの力量を自然に見極められるようになります。

発注者側もある程度の知識を持つことは“防御”であると同時に、“良いパートナーを見つける武器”になるのです。

では、安心して任せられるプロのデザイナーをどう見極めればよいのでしょうか。

それは、次の3つのポイントが判断の目安になります。

- 根拠ある説明ができるか

配色やレイアウトについて「なぜこの色を選んだのか」「この配置が視線誘導にどう作用するのか」など、相手を納得させる論理的な説明ができる。 - 全体のバランスを保てるか

全体を崩さず、デザイン全体を見渡してデザインを調整できる。 - 効果を意識した提案ができるか

単なる「好み」ではなく、「注目を集めたい」「安心感を与えたい」といった効果を意識してデザインを選択している。

信頼できるデザイナーは、これらを的確に説明・実践できます。

一方で、“見せかけのデザイナー”は「見た目がよいから」「なんとなく」「自分はこの方が好きだから」といった曖昧な返答になりがちです。

その結果、発注者が細かく指示を出さなければデザインがまとまらず、収集がつかなくなることもあります。

最悪の場合、「クライアントの指示が悪いから、まともなものが作れない」といった責任転嫁に至るケースさえあります。

これを防ぐためにも、ノンデザイナーである発注者が、デザインの知識をある程度持っていることは有用なのです。

デザインの原則に関するFAQ

何より資料作成に役立ちます。内容が良くても、見る気にならないのではせっかくの資料が台無しです。

デザインの基本原則を知り、意識することで、伝わりやすい資料が出来上がるでしょう。

また、デザインを発注する際には“何が良くて何が悪いか”を共通認識のもとで話せるようになります。デザインに対する指示の具体化、デザイナーとの打ち合わせの質向上も期待できます。

近接=「何をひとかたまりにするか」(グループ化)、整列=「そのかたまりを基準に沿ってどう並べるか」ですから、まず近接でグループ化し、次に整列で揃えて配置するとよいでしょう。

①同種要素はグループ化されているか ②本文揃えは統一しているか ③見出しと本文の対比(サイズ差)は適切か ④適切に反復しているか——この4つをまずチェックするようにしましょう。

まとめ:デザインの基本を知り、業務で活用しましょう

デザインの基本となる4原則(近接、整列、反復、対比)を知れば、デザイナー以外の方にも大変役立ちます。

これらを理解すると、資料づくりや、プロモーションツールのデザイン発注時、WEBコンテンツ制作時など、これまでとは違った視点でデザインを見ることができるようになります。

この記事を読み終えたあなたは、すでにその第一歩を踏み出しています。

この記事をきっかけに、デザインに興味を持ち、ひとつでも実践していただけると嬉しく思います。

デザインのことならゼンリンプリンテックスにお任せください

| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |

| URL | https://zpx.co.jp/ |

| 設立 | 1947年 9月 |

| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |

| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ジオ技術研究所など 関係会社一覧 |

本サイトは、株式会社ゼンリンプリンテックスが制作・運営しています。

本記事は、弊社デザイナーのノウハウ・技術・実績をもとに執筆しました。

関連記事

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。