中綴じ製本は、冊子印刷において手軽でコスト効率の良い製本方法です。

この記事では、中綴じ製本でつくる冊子印刷の基本について解説し、初心者の方でも安心して冊子作りを始められるように、わかりやすく丁寧に説明します。

冊子印刷の基本が知りたい方はこちら

冊子印刷の基本|用紙選び、発注方法を解説

\ゼンリンプリンテックスの中綴じ冊子印刷/

“仕上がり”と“対応力”で選ばれる

ゼンリンプリンテックスの冊子印刷

中綴じとは?

中綴じとは、印刷した用紙を二つに折って丁合し(重ね合わせて)、その中央ページを開いた真ん中の折り目部分(※ノド)を、主に針金(ホッチキス/ステープラー)で綴じる製本方法です。

中綴じは、シンプルな構造が特徴で、軽くて手軽に読める冊子に適しており印刷コスト面でも優れた製本様式のひとつです。

※「ノド/のど」印刷・製本用語

中綴じなどの冊子を開いた時の中央、綴じた部分を「ノド」と呼びます。ノドに余白を作っておかなければ、綴じた時に文字や図柄が隠れて読みにくくなってしまうので適切な余白を作ります。このノドに作る余白のことを「ノドアキ」と呼びます。ちなみに、冊子を開いて外側にあたる用紙の端にあたる部分は「小口(こぐち)」と呼ばれます。

中綴じが向いている冊子の種類

中綴じ製本は、比較的ページ数の少ない冊子に適した製本方法です。会社案内や商品パンフレット、情報誌、会報などの印刷物で多く用いられています。これは、中綴じ製本のもつ「低コスト・短納期・フラットに開きやすい」といった特長が、こうした冊子の目的や仕様に合っているためです。

中綴じ冊子のメリットとデメリット

メリット

中綴じ冊子には、いくつかの利点があります。

まず、製本工程が少なく、他の製本方法に比べて制作コストを抑えやすいという特徴があります。

短納期にも対応しやすく、小ロットの印刷にも適しています。

また、中央部分を針金などで綴じる構造のため、冊子をフラットに開きやすく、読みやすいという点も大きな魅力です。見開きページにまたがる写真や図表などのビジュアル要素を活かした誌面構成もしやすく、デザインの自由度が高いことも利点のひとつです。

- 構造がシンプルなため、製本工程が少なく、他の製本方法と比べて安価な場合が多い

- ページをフラットに開きやすいため、読みやすい

- 写真などのビジュアルを活かした誌面構成にしやすい

デメリット

一方で、中綴じ冊子にはいくつかの制約もあります。まず、ページ数に制限があり、紙の厚さによっては仕上がりが不安定になることがあります。また、構造上の特性として、背表紙ができないためタイトルなどを入れることができず、本棚での視認性に欠ける点もあります。用紙や取り扱い方によっては中央の見開き部分が破れやすい場合があるので注意が必要です。

- ページ数に制限があり、紙の厚さによっては不向きな場合がある

- 中央の見開き部分が破れやすい(ホッチキス止めした部分)

- 背表紙がないため本棚に立てかけた時に判別しにくい

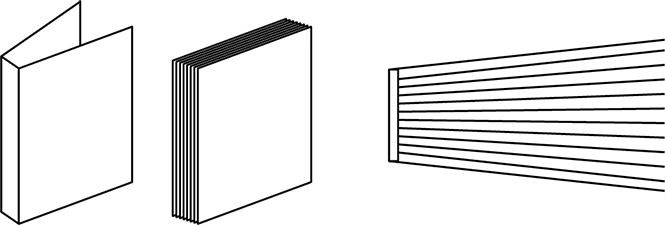

無線綴じと中綴じの違い

無線綴じは、背の部分を接着剤で固定する製本方法です。無線綴じは、ページ数の多い冊子に適しており、耐久性に優れているのが特徴です。

一般的には、配布用の少ページ冊子には中綴じ、長期保存用の多ページ冊子には無線綴じが選ばれます。用途に応じた製本方法の選択が大切です。

重要!中綴じ冊子のページ数

中綴じのページ数は4の倍数にする

中綴じ冊子の総ページ数は4の倍数にする必要があります。これは、中綴じ冊子の製本方法の特性によるものです。

中綴じ冊子は、印刷した用紙を一度折って、その折り目を針金で綴じるという方法で行われます。

つまり、一枚の用紙を折ると4ページ分の面ができることになります。

そのため、冊子全体のページ数を4の倍数にしないと、ページの過不足が生じてしまうのです。

中綴じ製本では、総ページ数を4の倍数にすることが基本的なルールとなっています。

冊子印刷は面付けが大事

中綴じ冊子のページ数は4の倍数となりますが、その複数のページを正しいページ順になるように印刷用紙に配置する作業が、面付けです。

中綴じ製本の場合、二つ折りにして綴じることを考慮して、ページの配置を工夫する必要があります。この配置を間違えると、製本後にページの順番がバラバラになってしまいます。面付けを行う際には、綴じ方や使用設備、ページの開き方向などを確認し、間違いのないように注意する必要があります。

面付けは専門的な作業ですが、プロの印刷会社に任せておけば安心でしょう。

中綴じ冊子の用紙:種類と選び方

用紙の種類は、印刷物の仕上がりの印象を大きく左右する要素です。用紙の種類によって、印刷料金も異なります。

そのため、印刷物の用途や予算に合わせて、適切な用紙を選ぶことが重要です。

一般的に、印刷によく使用される用紙としては、コート紙、マットコート紙、上質紙などがあります。

コート紙は、表面に光沢があり、写真やイラストを綺麗に見せることができます。

マットコート紙は、コート紙に比べて光沢が抑えられており、落ち着いた印象を与えます。

上質紙は、表面にコーティングがされていないため、光沢がなく、文字が読みやすいのが特徴です。

中綴じ冊子の用紙は、環境に配慮したFSC認証のコート紙やマットコート紙も選択できます。

また、用紙の種類と同時に厚みも選択しなければなりません。印刷用紙の厚さは、一般的に「kg(キログラム)」という単位で表されますが、90kgや110kgなどと聞いても数字だけではイメージしづらいですし、実際の厚みや仕上がりの印象も、手に取ってみないと分からないのは当然のことです。

だからこそ、印刷会社に実際の印刷物を見本として見せてもらうことをおすすめします。

中綴じ冊子のよくある質問(FAQ)

最後に

この記事では、中綴じ製本の基本から、応用的な活用方法まで、幅広く解説しました。

中綴じ製本は、そのシンプルな構造から、コストを抑えつつ制作が可能です。また、ページがフラットに開きやすいため、見開きでのデザインを最大限に活かすことができます。

わからないことや手間のかかることは、印刷のプロに任せてみるのも一つの方法です。

よりよい冊子作りのために、まずは印刷会社に相談してみることから始めてみてください。

ゼンリンプリンテックスは、全国から冊子印刷のご依頼をいただいています

“仕上がり”と“対応力”で選ばれる

ゼンリンプリンテックスの冊子印刷

パンフレットの作り方はこちら

パンフレットの作り方まとめ-デザイン・掲載内容・制作会社の選び方まで印刷会社が徹底解説

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

効果的なプロモーションのパートナーにゼンリンプリンテックスをお勧めします。

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

関連記事

無料資料ダウンロード

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。