不動産パンフレットのデザインを発注する際は、事前の準備が大切です。

目的やターゲットが曖昧なままでは、なんとなく見た目の良いパンフレットには出来上がるかもしれませんが、期待した成果を得ることは難しいでしょう。

もしあなたが、本当に必要な情報をきちんと整理し、信頼できるパートナーを選ぶことができれば、期待通りの“パンフレット”に仕上がります。

本記事では、不動産パンフレット制作で失敗しないために、発注者が押さえておくべきポイントと、依頼先を見極めるためのチェック項目を実務目線で解説します。

本記事は、弊社の考え方やこれまでの制作経験に基づいて執筆しています。必ずしも、すべての制作会社や印刷会社に当てはまるとは限りません。また、本記事における「デザイナー」という表現には、制作に関わるディレクターなどデザイン制作工程に携わる職種を含んでいます。

不動産パンフレットの目的と役割を再確認

不動産パンフレットとは

不動産パンフレットは、住宅・マンション、商業施設、投資物件など、不動産物件の魅力や特徴、不動産を取り扱う企業としての信頼性を伝えるツールです。

価格や間取り、立地といった物件の基本情報だけでなく、「この物件は自分に合っているか」「この会社は信頼できそうか」などといった印象や感情を左右し、購買行動にも影響を与えます。

不動産パンフレットの目的

多くの不動産パンフレットの目的は、顧客に物件の価値や魅力を伝え、関心を引き、購入などの意思決定を促す(次の行動につなげる)ことです。

顧客には、なんとなく情報収集をしている人、まだ物件を探し始めたばかりの人、比較検討をしている人など、様々なフェーズの人がいます。また、不動産物件も、ファミリー向け住宅、投資物件、高級マンション、店舗用不動産など様々です。

だから「誰に向けて、何のために作るのか」という、そのパンフレットの目的を明確にしておくことが、パンフレット制作の第一歩となります。

他の紙媒体ツールとの比較

| ツール | 主な目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| チラシ | 幅広く認知・集客を図る | 簡易的で大量配布に向く。キャンペーン告知などに適している |

| パンフレット | 情報を丁寧に伝え、信頼感を構築する | ストーリー性やデザイン性を重視し、対面営業・商談に最適 |

| 会社案内 | 企業の理念や沿革、実績を紹介する | 自社ブランドの理解を促すことが目的で、汎用的に使われやすい |

不動産パンフレット3つの役割

不動産パンフレットは、単に情報を整理して伝えるだけではありません。

営業活動や企業ブランディングにおいても大きな役割を担います。

不動産は高額商品であるため、購入意欲には「信頼性」や「ブランドの世界観」が強く影響します。

そのため、対面営業や来場接客の場で手渡されるパンフレットは、物件や企業への信頼感を高める役割も担います。

不動産パンフレットの主な役割を3つ挙げます。

- 営業現場での信頼性アップ

商談時に、説明の補助や企業の信頼感向上につながる

家族やその他の意思決定者と情報を共有できる - ブランドの世界観を伝える

「安心感」「快適さ」「雰囲気」などの価値をストーリーによって表現し読み手の感情に訴えかける - 企業ブランディング

企業の“信頼性”や“誠実な姿勢”、“大切にしている価値観”を視覚的・言語的に伝えることで、「この会社は信頼できるか」という判断に影響を与える

この章では、不動産パンフレットの「目的」と「役割」を再確認しました。

こうした背景をあらためて意識することで、制作作業そのものが目的化してしまうのを防ぎ、「伝えるべきこと」がぶれないパンフレットづくりにつながります。

しかし、画一的なテンプレートや、誰にでも当てはまるようなデザインでは、読者の心を動かすのは難しいでしょう。

では、どのようにすれば“伝わるパンフレット”になるのか——。

次章からは、魅力的な不動産パンフレットを作成するための具体的なポイントを解説していきます。

不動産パンフレットのデザインよくある失敗と解決策

失敗:「思った通りに仕上がらない」「しっくりこない」

弊社にはじめてパンフレットのご相談をいただくお客様には、

「思った通りの仕上がりにならない」

「デザインが、どうもしっくり来ない」

そんなご経験を経て来られる方も少なくありません。

この背景のひとつには、パンフレット発注者(制作担当者)と制作会社(デザイナー)の間で、“共通認識”が不足しているという課題があります。

解決策:発注者と制作会社(デザイナー)が共通認識を持つ

不動産会社のパンフレット発注者の多くは、デザインの専門家ではありませんから、パンフレットのデザインに関する知識は持ち合わせていません。

一方で、デザイナーも、その会社や物件の特性、営業現場の事情や課題、企業の想いや方針など、すぐにすべてを把握できるわけではありません。

そのため、発注者・デザイナー双方が歩み寄りながら共通認識を築き、そのパンフレットで同じゴールを目指すことがとても重要です。

発注者と制作会社(デザイナー)が同じ認識のもと協働する。

これが理想の制作体制です。

発注者も知っておきたい知識をわかりやすく解説

デザインの依頼で準備・共有すべき5つのポイント

ここでは、不動産パンフレットの制作にあたって、デザイン依頼の際、事前に準備しておくとよいことや制作会社(デザイナー)と共有すべき点について、基本となるポイントを5つ紹介します。

1.ターゲットを設定し、不安や疑問を言語化する

「誰に届けたいか」が曖昧なままでは、情報の優先順位もデザインの方向性も定まりません。まずは、ターゲットを具体的に設定することが重要です。パンフレットを作成する前に、どのようなターゲット層にアプローチしたいのかを明確にしましょう。

「想定しているターゲット像」を明らかにする

「誰に向けたパンフレットなのか」が曖昧なまま制作してしまうと、“誰にも刺さらない内容”“ズレたデザイン”になってしまいます。ファミリー層向けか、単身者向けか、法人や投資家向けなのかで掲載する情報やデザインを変える必要があります。

ターゲット像を掘り下げていくことで、パンフレットの方向性が定まり、デザイン・コピー・写真などの要素をより効果的に使用し、訴求できるようになります。

また、「ターゲットはどんな不安を抱いているか」をまとめておき、制作会社(デザイナー)に伝えるとなお良いです。

では、例をご覧ください。

年齢層・属性

- 30〜40代の子育て世帯

- 夫婦共働き、住宅ローン審査が通過する収入

- 都市勤務で郊外での生活を希望している

ターゲットをさらに深掘りしペルソナとして設定することもおすすめです。「30代の共働き夫婦」といった抽象的なターゲット像からさらに、名前・年齢・職業・ライフスタイル・価値観・行動パターン・悩みなどを細かく設定することで、よりリアルな人物として捉えることができるようになり、デザイン制作の際に役立ちます。

目的・ニーズ

- 子育て環境が良い地域

- 駅近よりも静かな環境を重視

- 間取りの利便性にも関心がある

- 将来的な資産価値も気になっている

想定される懸念点(不安・疑問)

- 子どもにとって、落ち着いた学習環境を与えたい

- 子育てと仕事が両立できるか?

- 災害リスク(土砂災害・浸水)の可能性

- 将来的な資産価値

ターゲットが抱く不安や懸念点を知るには、営業現場でのお客様とのコミュニケーションにヒントが隠れている場合があります。

2.コンセプトの軸を定め、その意図を伝える

「ナチュラルで上質なイメージにしたい」

「落ち着いた雰囲気で信頼感を出したい」

このような感覚的なオーダーは、デザイナーにとっては曖昧で解釈が人によって分かれがちです。

そのため、せっかくの意図がデザインに反映されず、「思っていたのと違う」仕上がりになることも少なくありません。

そこで重要になるのが、パンフレットの「コンセプト」を言語化し共有することです。

コンセプトは、制作の方向性をぶらさないための“軸”とも言える存在になります。

コンセプトを決めるための情報を整理する

コンセプトの“素”として「誰に・何を・どんな状況で・どう感じさせたいか」を掘り下げていきます。

- 誰に : 30代前半の共働き夫婦

- 何を : 子育てに最適な立地と安心感

- どんな状況で : モデルルームを訪れたあと、持ち帰って読む時

- どう感じさせたいか : 「この街で暮らしたい」「ここに決めて大丈夫」

ターゲットと自社の接点を考える

次は、設定したターゲット像と自社物件やサービスとの接点を見つけます。

例えば、ターゲットが感じていそうな不安に対して、自社が持っている具体的な強みで応えられないかを探ります。

ターゲットの状況や感情と、自社独自の強みが重なる点を見出すことで、コンセプトはお客様目線のものになります。その結果、コンセプトは「自社が言いたいこと」から、「相手が知りたいこと、感じたいこと」へと変わっていきます。

- お客様の期待や不安

「仕事と子育て、どちらもこなせる生活環境か?」 - 自社の強み

徒歩5分圏内に保育園と小学校がある。

特急停車駅が近く、都心へのアクセスも快適、買い物も便利 - コンセプト

「仕事も、子育ても、どちらも妥協しない暮らしをかなえる」

このように具体的に考えることで、デザインの方向性を“なんとなく”の感覚ではなく、明確な意図に基づいて設計できるようになります。

さらに、その思考プロセスも制作会社と共有していけば、より具体的にイメージが共有できるので、納得感のある仕上がりを実現しやすくなります。

3.ブランドガイドラインやデザインマニュアルを共有する

不動産パンフレットは、単に物件情報を伝えるだけでなく、企業やブランドの“印象”を形づくるメディアでもあります。そのため、ウェブサイトや広告などのブランドイメージとの一貫性を保つことも重要です。

ガイドラインやマニュアルがある場合は、事前に共有するようにします。

明確なガイドラインがない場合(明文化されていない場合)でも、雰囲気や感じさせたい印象を具体的に伝えておくべきです。

- アイデンティティ : ミッション、ビジョン、メッセージなど

- ロゴ使用ルール : ロゴのサイズ・配置、アイソレーション、カラーバリエーションなど

- ブランドカラー・フォント : 色やフォントに関するルール

- イメージ: 写真やイラストに関する規定

過去の制作物や広告事例があれば一緒に見せるのが効果的です。その際、良かった点、不満な点も伝えるようにします。

4.情報の優先順位を整理する

パンフレットは、単にすべての情報を並べれば良いというわけではありません。

視線の流れや読者の心理、ページをめくる順番などを考慮した上での「情報設計」が求められます。

また、限られた紙面の中での情報の取捨選択も戦略的に行っていく必要があります。

その土台となるのが、ターゲット・コンセプトといった事前に整理された情報です。

これらを踏まえて「どの情報が重要か」「どの順番で伝えるか」といった大枠の優先順位を決めていきます。

すべてを盛り込もうとすると、結果的に何も伝わらないパンフレットになる恐れがあるため、情報の取捨選択を検討します。

一方で、表現方法や見せ方に関してはデザイナーの領域です。

どの情報を大きく見せるかなどの演出は、プロの視点で最適解を出しますが、そのためには、やはり共通認識に基づいた「意図の共有」が不可欠となります。

5. 活用シーンを想定する

パンフレットは「どこで、誰が、どのように手にするか」によって最適な構成や仕様が変わります。活用シーンをあらかじめ想定しておくことで、デザイナーも設計意図を明確にしやすくなります。

- 活用シーン:モデルルームで手渡す/店舗カウンターに設置/ポスティング/イベント会場で配布 など

- 閲覧する環境:商談時に読む/帰宅後じっくり読む/家族で見比べる/手に取った瞬間に伝えるべきことは何か

これらの情報は、視線誘導・キャッチコピーの扱い方、パンフレットの仕様(サイズ・ページ数など)などに活かすことができます。

ココだけは押さえたい!デザインのチェックポイント

ここでは、発注者が特に意識しておきたい、不動産パンフレットのデザインのポイントを4つご紹介します。

1.一貫性のあるデザインで信頼感が感じられるか

ブランドイメージに合わせた色使いや書体を選び、パンフレット全体に統一感を持たせるようにします。

例えば、企業のコーポレートカラーを基調とした色使いや、ブランドイメージに合わせた書体を選ぶことで、ブランドや企業としての一貫性を表現できます。

また、写真やイラストのトーンを統一したり、レイアウトを統一したりすることは、デザインの一貫性を高める上で重要です。

一貫性のあるデザインは、ブランドイメージを確立し、信頼感と安心感を与える効果があるため、不動産パンフレットで意識すべきポイントと言えます。

デザインの一貫性を保つためには、前述のデザインガイドラインを関係者全員で共有するようにします。

2.ターゲット層に合わせた見せ方になっているか

パンフレットの効果を最大化するには、想定ターゲットの視点に立ったデザイン表現が不可欠です。

例えば次のようなものが考えられます。

- ファミリー向け郊外物件を希望する人

自然光や緑のある風景写真を使い、余白を活かした落ち着いたデザインを。

温かみのある色調・イラストとともに、周辺の教育環境や生活利便施設(スーパー、公園など)を地図・写真付きで紹介することで、「この街で暮らしたい」と思える空気感を伝えます。 - 都市中心部の物件を希望する人

スタイリッシュなレイアウトとシャープな色使いで、洗練された印象を与える構成に。

駅近や高層階からの眺望、最新設備、セキュリティなど、都市生活における利便性・快適性をビジュアルと短めのキャッチコピーでテンポよく伝えるのが効果的です。 - 投資用・収益物件を探している人

落ち着いた色・フォント、信頼感ある構成、数値データを中心に。収益性や将来性を端的に伝えるデータ設計と、ロジカルなストーリー展開が鍵です。

3.写真は高品質なものを使用しているか

パンフレットに掲載する写真は、プロのカメラマンに依頼し物件の魅力を最大限に引き出すようにします。

高画質の写真を使用することで、パンフレット全体のクオリティが向上します。

低画質の写真を使用すると、パンフレット全体が安っぽく見えてしまい、顧客の印象を損ねる可能性があります。

4.印刷物としてクオリティは高いか

パンフレットの仕上がりを左右するのは、デザインだけではありません。印刷のクオリティも、手に取った瞬間の印象を大きく左右する重要な要素です。

こだわって設計したデザインが、色味や質感を適切に再現できているか。

写真の明るさ・シャープさ・トーンが、意図通りに表現されているか。

こうした印刷の再現性が、クオリティを大きく左右します。

また、使用する用紙の種類や厚みも大切です。紙の風合い・手触りは、ブランドの印象にもつながります。さらに、印刷加工(PP加工、ニス加工、箔押し など)によって、視覚的・触覚的なインパクトや耐久性を高めることも可能です。

パンフレットのデザインについてはこちらの記事が人気です。

パンフレットのデザインにはポイントがあった!基本とコツを知って成果につなげる

経験からわかった“失敗しやすい”制作会社の5つの特徴

不動産パンフレット制作は、依頼先の制作会社選び次第で、仕上がりの満足度が大きく変わります。

弊社では、相談に来られるお客様から、以前依頼した制作会社についてのお話を伺うことがあります。その中で「仕上がりに満足できなかった」ケースを振り返ると、それらの制作会社には次のような共通点が見られましたので、参考にしてください。

- 連絡が遅い・レスポンスが悪い

連絡が遅かったり、質問への回答が曖昧な会社では、進行が滞る傾向があり納期にも影響しかねません。 - 理解しようとしない・ヒアリングが浅い

意図や背景を深く理解しようとしない会社では、的外れな提案になる恐れがあります。また、とにかく作ればよいという姿勢が伺えます。 - 自分の話しかしない・押しつけ型の提案

一方的に「こうすべき」と決めつけたり、一般論で知ったふりをする、自社の得意パターンに当てはめようとする会社も要注意。依頼者との対話を重ね、意図をくみ取る姿勢が大切です。 - ホームページや提案の内容と実際のギャップがある

「ホームページを見て期待したのに!実際の担当者は…」というケースも。担当者の対応を確認し、信頼できる体制かを見極めましょう。 - テンプレートありきで制作する

どの案件にも同じようなレイアウトを使う、テンプレート前提の制作会社は避けたいところ。会社・物件ごとに異なる魅力があるはずです。それを引き出す姿勢と表現力が求められます。

FAQ—不動産パンフレットのデザインでよくある質問

パンフレット制作で、弊社が実際にお客様からご相談いただいたことをいくつか紹介します

まずは、制作会社に相談し一緒に考えることをおすすめします。

不動産パンフレットでは、デザインコンセプトに沿った一貫性のある表現が重要です。コンセプトは、パンフレットの目的を明確にし、「誰に・何を・どんな状況で・どう感じさせたいか」を整理し、さらに、ターゲットが抱える課題や不安を洗い出し、それに応える形でまとめます。制作会社とこの工程を共有して進めることで、方向性がブレず、齟齬のないパンフレット制作が可能になります。

ターゲット像・コンセプト・情報の優先順位・ブランド要素(ロゴやカラー)・活用シーンを考えておくとよいです。もちろん、これらをすべて整理して依頼することは難しいので、制作会社と一緒に考えていくことになります。特にこの点は、制作会社によって考え方が異なる場合がありますので、まずは依頼先に相談してみましょう。

デザインは、思い描いたイメージを伝えることは本当に難しいです。そのような時はデザインの見本や参考となるもので説明したりすると良いでしょう。もちろん、デザイナーは質問を投げかけながら、依頼者の意に沿いつつも目的を達成できるデザインの完成に向けて進めていきます。

具体的な指示方法や伝え方のコツについては、こちらの記事でも詳しく解説していますので参考にしてください。

【デザインイメージの伝え方】依頼する時のポイント4選

パンフレット制作全体の流れや考え方については、「パンフレットのつくり方(総合ガイド)」で詳しく解説しています。

最後に:不動産パンフレットは準備が大事!

不動産パンフレットは、ただ「きれいに作る」ことが目的ではありません。

物件の魅力や企業の姿勢を、ターゲットに伝わるかたちで届け、最終的に購入や問い合わせといった行動につなげる“戦略的ツール”です。

そのためには、発注者が「誰に・何を・どう伝えるか」という意図を整理し、制作会社(デザイナー)と共有することが欠かせません。

共通認識を持って協働することが、納得感あるパンフレットづくりの鍵となります。

今回ご紹介したポイントをもとに、しっかりと準備を行い、パンフレットで顧客の心を動かすきっかけをつくってください。

パンフレットのことはゼンリンプリンテックスにご相談ください

関連記事

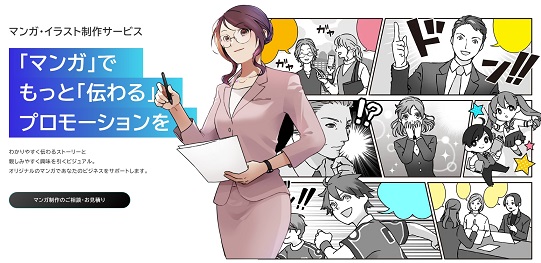

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。