この記事では商品カタログのデザイン改善事例を紹介します。カタログ作成の全体像(目的・台割・仕様・費用・進め方など)を知りたい方は、カタログのつくり方(総合記事)も参考にしてください。

カタログは、情報整理・構成・デザインの3つの観点から見直すことで、読みやすく・伝わりやすく、訴求力のあるものに生まれ変わります。

「情報をできるだけ多く掲載したい」という思いは自然ですが、情報量が増えるほどレイアウトの工夫が求められます。これが不足すると、内容が正しく掲載されていても“見づらい”“商品の魅力が伝わらない”カタログになってしまいます。

本記事では、商品カタログのデザイン改善事例をBefore/Afterで具体的に解説し、見やすさと訴求力を両立させるためのポイントをわかりやすく紹介します。ぜひ、カタログデザインの改善の参考にご活用ください。

カタログ作成の基本を知りたいなら

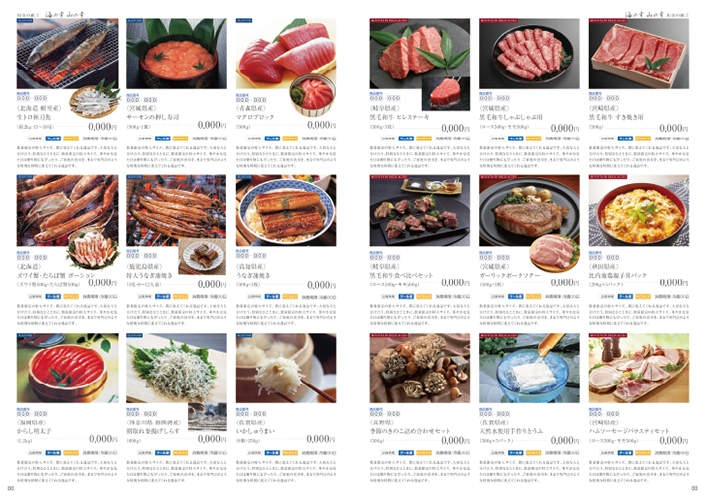

抱えていた課題―見にくく、訴求ポイントもわかりにくいカタログ

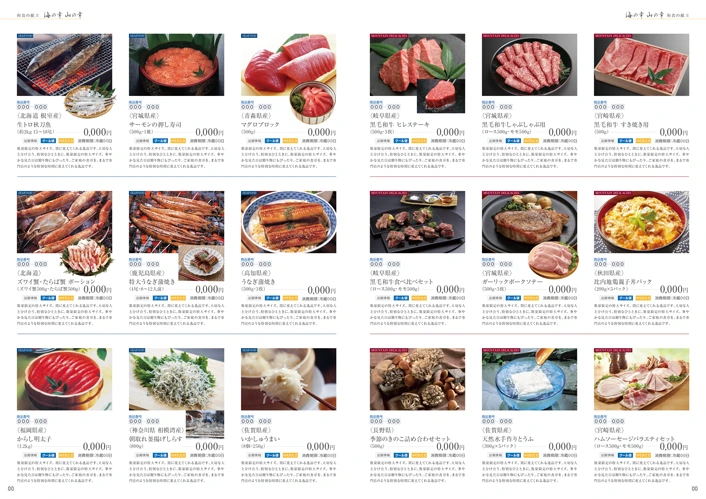

では、デザイン改善前の課題から説明します。上の写真をご覧ください。

このカタログは長年、デザインフォーマットを用い、その枠組みに商品情報をあてはめていく形で制作を行っていました。

この方法は制作効率を高めるうえで非常に優れていますが、その一方で カタログの目的を果たすうえで重要な“見せ方”の改善が後回しになる という課題が生まれていました。その課題を生んでいたのが、次のような具体的な「問題点」です。

このカタログが抱えていた2つの問題点

- 商品情報が詰め込まれ整理されていない(商品同士の区別がわかりづらい)

- 訴求ポイントが伝わりにくい

このカタログは、一見すると一覧性があり、整然とした印象を受けます。

しかし、数十ページにわたってページをめくっていくうちに、単調で視線が流れにくい、なんとなく見づらい、商品の印象が残らないといった感覚を持つようになります。これは、情報は載っているのに「伝わっていない」状態であり、デザイン的な見直しが必要であることを示しています。

もちろん、このデザインを制作した当初は、それが最善の形だと考えていたはずです。

しかし、時間の経過とともにトレンドが変化したり、微細な修正や更新を重ねていくうちに、少しずつデザイン上の違和感が生まれ、このような問題点が浮き彫りになってくることはよくあります。

一度決めたデザインフォーマットが長らく「最適解」として使われ、掲載情報の正確さや内容の充実には力を注ぐものの、デザインやレイアウトの見直しは後回しになりやすい、これは多くのカタログで起こる傾向です。

これらの問題点は、当初のデザインを最適と信じて使い続けてきたことや、日々の更新業務が優先され、俯瞰した見直しの機会を失っていたことが要因と考えられます。

課題を解決するためには、レイアウトや情報構成を一度立ち止まって見直すことが必要でした。理想は、全体を俯瞰し、構成や見せ方を見直しながら課題を整理し、改善を積み重ねていくこと。そして、それを定期的に行うことです。

関連記事

改善の方向性―

見やすさと訴求力を両立させるデザインへ

これらの課題をふまえ、「商品を魅力的に見せつつ、もっと見やすいカタログにしたい」という要望に応えるデザインを考えていきます。

商品点数が多いカタログほど、正確な情報を掲載することに意識が向きやすく、“どう見せるか”という視覚的な設計の視点を忘れがちになります。しかし、カタログの本来の目的を達成するためには、情報を整理しながら「伝わりやすさ」と「魅力的な印象」を両立させることが不可欠です。

そこで今回は、冒頭でふれた3つの観点から、特に改善効果の大きい「グループ化(近接)」と「コントラスト(対比)」に焦点を当てて解説します。いずれも、デザイン4原則に含まれる基本的でありながら重要な考え方です。

グループ化(近接)を活用して

- 余白を活かし読みやすくする

- 情報を整理して視線を迷わせないようにする

対比(コントラスト)を活用して

- 訴求ポイントを明確にし、際立たせる

- 単調さを解消し、印象に残るデザインにする

デザイン4原則については、こちらの記事がおすすめです

デザイン改善ポイント①

グループ化(近接)で情報をまとめる

今回の改善では、まず「グループ化(近接)」の考え方を用いて、情報を整理しながら見やすさを高めます。

「グループ化」とは、関連する要素を近くに配置し、逆に関係のない要素は距離を取って区別することで、情報を直感的に理解しやすくするデザインの考え方です。

非常にシンプルですが、デザインの基本中の基本といわれるほど重要な要素です。

多くの商品を掲載するカタログでは、情報が詰まりすぎて見にくくなることがあります。だからこそ、この基本的な考え方を意識してレイアウトを組むことが欠かせません。適切に余白を設けることで情報のまとまりが明確になり、一つひとつの区切りがよりわかりやすくなります。

では実際にどのような違いが生まれるのかを見てみましょう。

■Before:改善前はグループ化が十分ではない

Before(改善前)は、商品同士の間隔が狭く、どこからどこまでが一つの商品なのかが視覚的にわかりにくい状態でした。

その結果、情報が詰まりすぎて見づらく、比較・検討もしづらい構成になっていました。

もう少し詳しく見てみましょう。

紙面左上の一段(薄緑色部分)を拡大したものをご覧ください。

この拡大写真を見ると、商品と商品の間の余白がせまく、なんとなく窮屈に感じられるのがよく分かるのではないでしょうか。

余白が少ないため(下の写真①)、商品同士の区切りが明確にならず、ひとつのまとまりとして把握しにくくなっています。

その結果、ページを開いても「どこからどこまでが一つの商品情報なのか」が直感的にわかりづらく、読み手が自分で情報を整理しながら見なければならない状態になっていました。

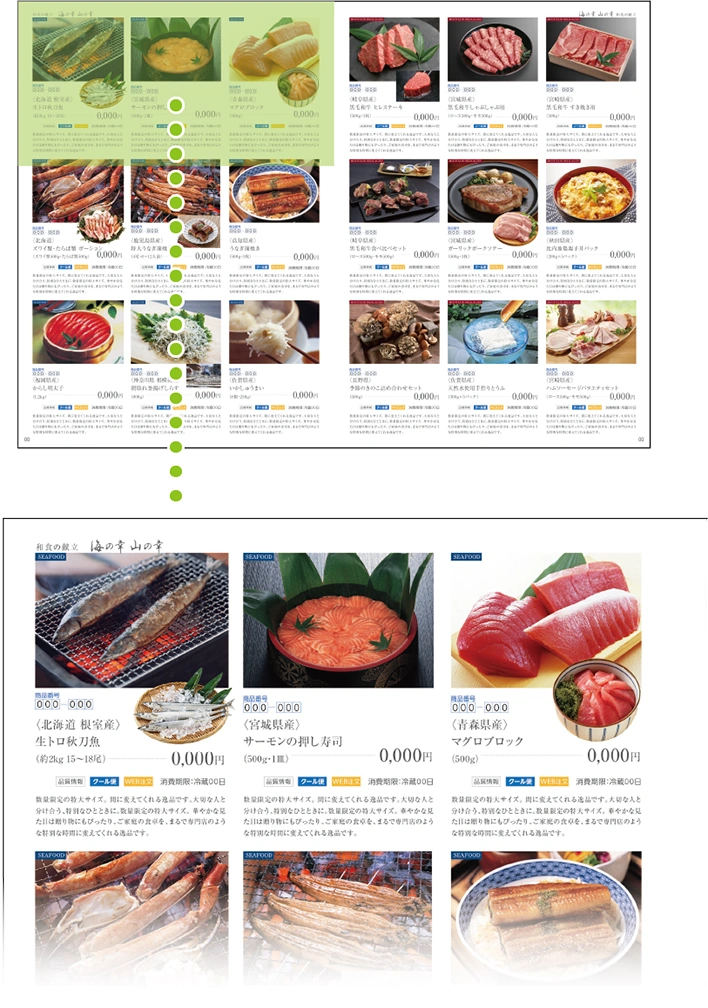

■After:グループ化で改善したカタログ

では、グループ化を用いて改善すると、紙面はどのように変わるのでしょうか。

改善後のカタログを見てみましょう。

改善前と比べると、十分な余白を設けることで商品ごとの区切りが明確になっているのが分かるはずです。

続いて、紙面の一部を拡大して見てみましょう。

改善後は、十分な余白を設けることで商品ごとの区切りを明確にしました(下の写真②)。

さらに、段ごとにラインを入れることで視線の流れを整理し、読み手が自然に情報を追える構成へと改善しています(下の写真③)。

このように、商品情報を近くにまとめ、商品同士の間に適度な距離を設けることで情報が直感的に認識しやすくなります。

一見地味ですが、カタログ全体の印象を大きく左右する重要なデザインの原則です。

次は、視覚的な印象や訴求ポイントをさらに強調するために活用した「コントラスト(対比)」の改善ポイントを紹介します。

デザイン改善ポイント②

対比(コントラスト)で訴求を明確にする

「コントラスト(対比)」とは、大きさ・色・余白などに差をつけることで、意図的に情報を際立たせたり、優先度を示したりするデザイン手法のひとつです。紙面を見た瞬間に「何を伝えたいのか」が直感的に分かる、読者の視線をコントロールするためのテクニックと言えるでしょう。

では、対比を用いてどのように改善されたのか、Before/Afterで見ていきましょう。

■Before:まとまってはいるが、訴求が十分ではない

きれいにまとまっており、一見すると見やすいカタログです。

しかし、訴求したいポイントやメインの商品をより強調するには、思い切ってレイアウトにメリハリをつける必要があります。

次のように改善することで、訴求内容がより明確になります。

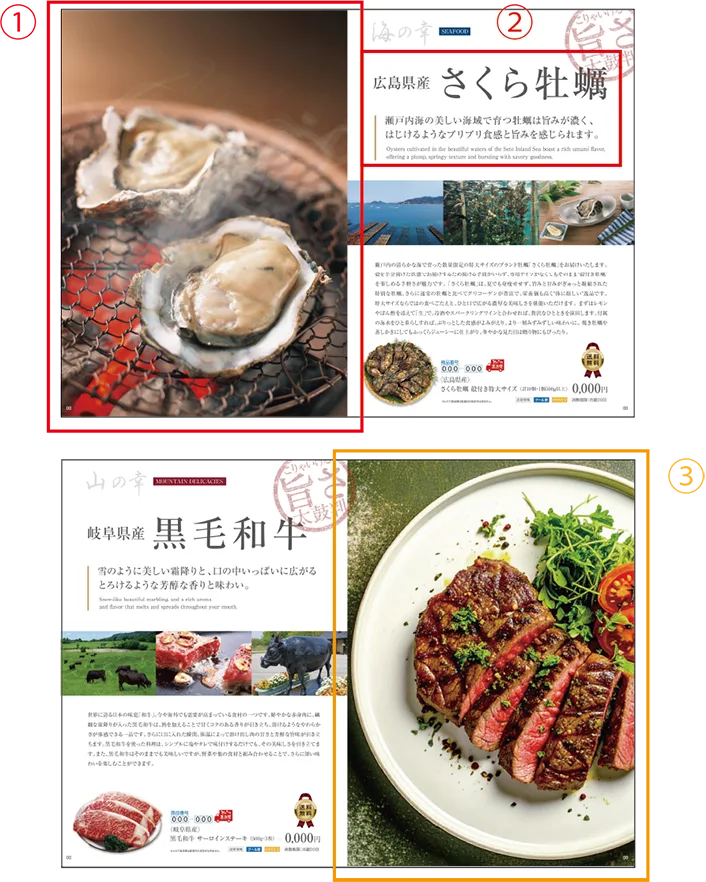

■After:対比を用いて訴求力を高めたデザイン

デザインの基本原則「対比(コントラスト)」を取り入れて再デザインした紙面をご覧ください。

のデザインは、次の3つのポイントを意識して制作しています。上の写真①~③を確認しながらご覧ください。

①魅力的な写真を大きく扱い、視線を誘導する

②商品名のコントラストを高め、空間にリズムをつくる

③写真をあえてすべて見せず、一部をカットして“広がり”を演出する

①魅力的な写真を大きく扱い、視線を誘導する

シズル感(五感を刺激し、購買意欲を高めるみずみずしさ)が感じられる写真を大きく配置し、視線が自然に向かうようレイアウトを設計しています。ページを開いた瞬間に「まず何を見るべきか」を明確に示すことで、訴求力を高めています。

②商品名のコントラストを高め、空間にリズムをつくる

商品名と説明文など、その他の要素との文字サイズやウエイトに差をつけることで、情報の優先度を明確化。

さらに余白を適切に設けることで紙面に“呼吸感”が生まれ、全体が整理された印象になります。単に大きくするのではなく、強弱をつけることでページ全体のリズムをつくり、読みやすさを向上させています。

③写真をあえてすべて見せず、一部をカットして“広がり”を演出する

写真を裁ち落とし(印刷物の仕上がりサイズを超えて)配置し、一部をあえてカットした構図にすることで、商品が紙面の外にも続いているような“奥行き”と“臨場感”を演出しています。

すべてを見せるよりも、一部分を切り取った方が視覚的なインパクトが高まり、ページに動きと広がりが生まれます。

POINT

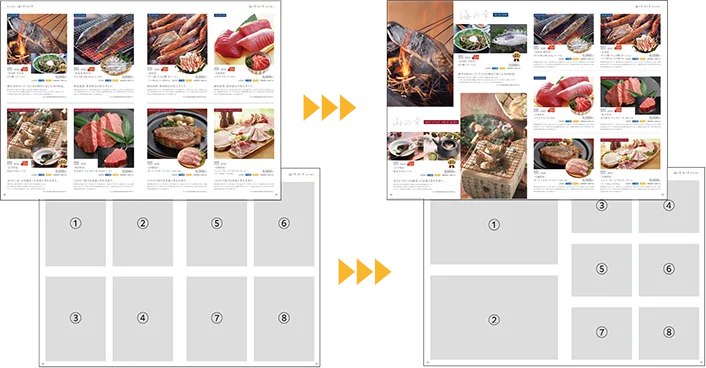

対比を生かすためにレイアウトを調整する

前述の例では、より明確な対比を表現するために、もともと1ページだった紙面を、見開き2ページへと再設計しました。

サイズによるコントラストを生かす場合、このように“スペースを確保すること”が重要になります。

もちろん、カタログ全体のページ数を増やすことでスペース不足を解消する方法もありますが、予算やページ構成の制約から、簡単にページ数を増やせないケースも多いでしょう。

そのような場合には、掲載する商品点数を調整するレイアウトによって対比を生み出すことが可能です。

例えば、見開き左右2ページに、8点(左4点・右4点)の商品を均等に掲載していたカタログを想定してみます。

これを“対比”を意識してレイアウトを調整すると、以下のような構成が考えられます。

左ページ1点、右ページに7点の場合

左ページ1点、右ページに7点配置。これは左ページに主力商品の存在感を大きく打ち出せるようになります

左ページ2点、右ページに6点の場合

左ページ2点、右ページ6点だとこのようになります。

このように、対比を意識して紙面を構成することで、メリハリをつけながら掲載点数を調整できます。

では、実際の紙面を見てみましょう。

実際のレイアウト改善例

こちらは、もともと左右4点ずつ(計8点)掲載していたページを、左ページ2点・右ページ6点へと変更した例です。

左ページに配置した2商品が自然と目に留まり、主力商品としての存在感がより強く訴求されています。

一方、右ページの6点も情報として十分に成立しており、全体のバランスは保たれています。

デザインの工夫:動きをつけて単調さを防ぐ

さらに、左ページを単に上下均等割りにするのではなく、縦長の写真を使って“動き”をつけることで、視線に変化を生み出しています。

これにより、紙面全体が単調にならないよう工夫されています。

また、写真を裁ち落として配置することで、商品が紙面の外へ続いているような印象が生まれ、対比効果とシズル感がいっそう高まります。

ポイント

対比をしっかりと生かすためには、商品配置やレイアウトに次のような工夫が重要です。

- スペースを確保できない場合は、掲載点数を調整して対比を生み出す

- 主力商品を大きく見せる配置で、視線誘導と印象のコントロールを行う

- 写真の裁ち落とし配置で、動きと臨場感を演出する

よくある質問(FAQ)

掲載する商品点数を調整したり、ページ内で大小のメリハリをつけたりする方法があります。例えば、左右の見開きで「1ページに2点、もう1ページに6点」といった構成にすると、限られた紙面でも自然に対比を生み出すことができます。

余白はただの「空白」ではなく「情報を整理するためのスペース」です。むしろ余白があることで各情報の独立性が高まり、全体の見やすさが向上します。結果として、読者が内容を理解しやすくなり、訴求効果が高まることが多いです。

内容更新のタイミングに合わせて、1〜2年に一度の見直しをおすすめします。

トレンドや掲載商品の変化に合わせて、レイアウトやデザインを調整することで、常に最新のブランドイメージを保つことができます。見直しの際は以下を整理して共有すると、より的確な提案が受けられます。

- カタログの目的

- ターゲット層

- 差別化ポイント

- 現状の課題点(どこが見にくい/どの情報が伝わっていない等)

最後に:カタログはデザインを改善を繰り返す

今回の改善事例では、「グループ化(近接)」による情報整理と、「対比(コントラスト)」による訴求力の向上という、2つの基本原則を軸にカタログデザインを見直しました。

「グループ化」によって情報のまとまりが明確になり、読み手が迷わず目的の商品情報を探せる“見やすいカタログ”になります。

一方、「対比」を活用して情報の優先順位を示すことで、視線の流れや印象に強弱が生まれ、“伝わるカタログ”へと変化します。

この2つを組み合わせることで、見やすさと訴求力を両立させた紙面が実現でき、より効果的に商品の魅力を伝えるカタログへとブラッシュアップすることが可能になります。あなたのカタログのデザイン改善のヒントにしてみてください。

カタログは制作も印刷もゼンリンプリンテックス

| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |

| URL | https://zpx.co.jp/ |

| 設立 | 1947年 9月 |

| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |

| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ジオ技術研究所など 関係会社一覧 |

本サイトは、株式会社ゼンリンプリンテックスが制作・運営しています。

本記事は、弊社デザイナーのノウハウ・技術・実績をもとに執筆しました。

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

関連記事

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログリニューアルの進め方|発注担当者が失敗しないための手順

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログ構成の基本|テンプレに頼らず企画ページと商品ページで考える

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログ制作の流れに沿って解説-失敗を防ぐ5つの判断ポイント

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログ制作費に差がつく!5つの要因と3つの最適化ポイント

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログ印刷で失敗しないためのポイント-綴じ方(製本)・用紙・印刷を印刷会社が解…

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

カタログ制作会社を比較検討する際の3つの判断基準|はじめてでも簡単チェック

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

商品カタログのデザイン改善事例|Before/Afterで学ぶ見せ方のコツ

-

お役立ち記事集

お役立ち記事集

無線綴じ冊子印刷の基本|印刷を発注する前に知っておきたいポイント