カタログで印刷は、綴じ方(製本方法)・用紙・印刷方式・加工など仕様の選択がカギになります。

たとえ同じデザインであっても、それらの違いによって「伝わり方」や「与える印象」が変わるため、カタログ印刷を発注する前の仕様選びは非常に重要です。

本記事では、カタログ制作に携わる方が知っておきたいポイントにしぼって解説します。

※本記事は、当社(ゼンリンプリンテックス)が、流通小売・製造業をはじめとする多様な業種のカタログ制作に携わってきた知見をもとに執筆しています。

カタログ作成の基本を知りたいなら

ゼンリンプリンテックスでは、カタログ印刷に関する相談を承っております。

お気軽にお申し付けください。

無料で相談してみる

カタログ印刷はここが重要!

品質を左右する3つの基本要素とは

カタログの最終的な品質を決める「印刷工程」

カタログ制作は、企画・構成・デザインなど多くの工程で進みますが、最終的な“品質の決め手”となるのは印刷工程です。同じデザインデータでも、綴じ方(製本方法)・用紙・印刷加工といった仕様の違いや、印刷そのものの仕上がり具合によって、カタログを手に取ったときの印象は変わります。また、実際にページを開いた際の、商品の色味や質感の伝わり方にも差が出ます。

このことから、カタログ印刷は単なる「データを紙に出力する作業」ではなく、商品の魅力や企業のブランド価値にまで影響する重要な工程と言えます。

カタログ印刷の基本3要素とは

カタログ印刷の仕様を決める際に、まず押さえておきたいのが綴じ方(製本方法)・用紙・印刷の3つです。これらは仕上がり・コスト・耐久性に影響するため、最初に理解しておくことで、より目的に合った“間違いのない仕様選び”ができるようになります。

カタログ印刷の仕様①|綴じ方(製本方法)の選び方

まずはじめに検討したいのが綴じ方(製本方法)です。

綴じ方には複数の選択肢がありますが、用途やページ数によって最適な方法が異なるため、目的に合わせて選ぶ必要があります。

まずは、カタログの代表的な綴じ方(製本方法)である無線綴じから紹介します。

無線綴じ|ページ数が多いカタログに最適

無線綴じは、ページ数の多い総合カタログなどに適した製本方法です。

カタログの背の部分を糊で固める構造のため、耐久性が高く長期間の使用にも耐えられます。

また、背にタイトルや企業名を印刷できるため、書棚に並べた際の視認性・見栄えの良さを高め、「カタログとしての存在感」を演出できる点もメリットです。

無線綴じをもっと詳しく

中綴じ|手軽で開きやすい

中綴じは、冊子の中心部分をホチキス(針金)で留める一般的な製本方法で、ページ数が少なめの冊子に向いています。

無線綴じと比較するとページ数は限られるものの、ノド(綴じ部分)まで開きやすく、閲覧性が高いのが特徴です。

中綴じをもっと詳しく

スクラム製本、折りパンフレットについて(補足)

カタログ印刷において、スクラム製本の質問をいただくことがあります。

スクラム製本とは、紙を二つ折りにし、綴じ具を使わずに重ねただけの簡易的な製本方法です。カタログ印刷で採用されることはほとんどありませんが、少ページの場合には選択されるケースもあります。ただし、耐久性が低く、多ページには適さないため、カタログでは中綴じ・無線綴じのいずれかを選ぶのが一般的です。

次に、折りパンフレットについてです。折りパンフレットは、一枚の紙を折りたたんで作成する印刷物で、リーフレットとほぼ同義で使用されます。こちらも一般的にカタログとしては用いられないため、本記事では扱いません。

リーフレットを詳しく

カタログ印刷の仕様②|用紙(紙質・紙厚)の特徴と選び方

カタログを印刷する用紙は、種類や厚みの違いによって、質感や写真の見え方、触感などが変わります。

ここでは、カタログ印刷でよく使用される代表的な用紙とその特徴を紹介します。

コート紙(光沢紙)|写真を鮮やかに見せたい場合に最適

コート紙は、紙の表面に光沢のある塗工が施された用紙です。

カタログだけでなく、チラシやパンフレットなど幅広く使用されています。

色の再現性が高く、写真を鮮明に見せたいカラー印刷に適しています。

- 商品カタログ(特にカラー写真が多いもの)

- 食品カタログ(鮮やかさが重要)

- デザイン性を重視したビジュアル中心のカタログ

コート紙は上質紙に塗料を塗った「塗工紙」です。一般的に塗工量が約20g/㎡のものを「A2コート紙」、塗工量が約40g/㎡のものを「アート紙」と呼びます。

マットコート紙|落ち着いた表現で高級感を出したい場合に

マットコート紙は、光沢を抑えた上品な質感が特徴のため、落ち着いたトーンを求める場合に向いています。

- 高級感を演出したいカタログ

- 落ち着いたトーンを求めるカタログ

- 信頼性・上質感を重視するカタログ

上質紙|文字が多い資料向け

上質紙はコピー用紙に近い、紙本来のナチュラルな質感が特徴です。カラー印刷にはあまり向かないため、商品カタログでは使用されることは少なめです。

その他:表紙にはアート紙や板紙を使用する場合も

アート紙は、写真集などで使用される高品位な用紙で、コート紙の約2倍の塗工量を持つ点が特徴です。そのため光沢度と平滑性が非常に高く、発色が鮮やかでより高級感のある仕上がりになります。

また、カード紙(板紙)は表紙に採用されることが多く、しっかりとした厚みと存在感を出すことができます。

商品写真の多いカタログでは、用紙の「白色度」と「光沢」が色の見え方に大きく影響します。用紙はサンプルを確認しながら選ぶことで、仕上がりを最も良い状態に近づけることができます。

リーフレットを詳しく

用紙の厚さの選び方

用紙の厚さは、連量(kg)や坪量(g/㎡)で表されます。

一般的には連量(kg)表示がよく使われ、「90kg」「110kg」「135kg」といった形で数値が大きくなるほど紙が厚くなります。

紙の厚さは、カタログの触感・耐久性・高級感に影響を与えます。厚すぎると冊子が重くなったり、ページが開きにくくなる場合があり、逆に薄すぎると透けが発生したり、チープな印象になることがあります。カタログの内容・ページ数・用途によって最適な厚さは変わるため、最終的にはサンプルを確認しながら判断することをおすすめします。

- 本文(通常のページ)

73kg~110kg:軽さとめくりやすさのバランスが良い - 表紙

135kg〜180kg:厚みが出てしっかりした印象

カタログ印刷の仕様③|印刷と加工のポイント

印刷工程が仕上がりを左右する理由

カタログの仕上がり品質を大きく左右するのが、印刷と加工です。

最適な用紙や綴じ方を選び、デザインがどれだけ美しくても──発色、写真の階調表現など印刷工程次第で「良い仕上がり」になるかが左右されます。

カタログ印刷の第一の選択肢はオフセット印刷

カタログ印刷では、基本的にオフセット印刷が中心です。その理由は、色の再現性・仕上がりの安定性・大量印刷時のコスト効率に優れているためです。

オフセット印刷がカタログ印刷に向いている理由

- 色の再現性が高い

濃淡や細部の色味まで繊細に表現できる - スピーディに安定的な仕上がり

ページ数が多いカタログでも、色ブレが少なく統一された品質で仕上げやすい - 大量印刷に強く、コスト効率が良い

部数が多いほど単価が下がりやすい

カタログの最終的な仕上がりを支えるのは「印刷」ですが、その品質は印刷オペレーターの判断と経験によって左右される部分があります。印刷設備の進化により、基準とした品質に安定的に仕上げることが可能になりました。そこに経験を積んだオペレーターの技術が加わることで、商品写真の色や質感、全体の印象といった“仕上がりの要となる部分”がしっかりと引き出されます。

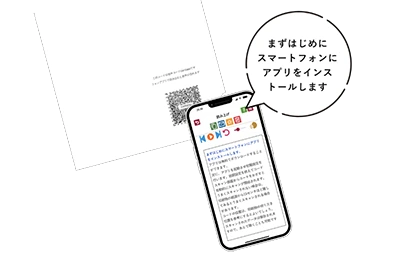

デジタル印刷(オンデマンド印刷)の場合

一方、デジタル印刷(オンデマンド印刷)は小ロットのカタログに適した印刷方式です。色の安定性や再現性はオフセットに比べて劣る場合がありますが、必要な分だけ印刷できる場合や、在庫リスクを抑えたい場合、頻繁に内容を更新するカタログに向いています。

デジタル印刷を詳しく

表紙加工の種類と選び方

カタログを手にしたとき、最初に感じるのは表紙の質感です。同じデザインでも、表紙加工をどれにするかで印象は大きく変わり、製品やブランドのイメージにも直結します。

おすすめの表紙加工

| 表紙加工 | 特徴 |

|---|---|

| グロスPP加工 | 表面に光沢を与え、写真やイラストを鮮やかに見せる。 耐久性が高まり、汚れ・傷にも強くなる。 |

| マットPP加工 | 光沢を抑え落ち着いた上品な印象を与える。 表紙の耐久性が向上し、汚れや傷から守る。 |

| UVニス加工 | ニスによって光沢感や耐久性をプラスする。 印刷時に紫外線によってニスを硬化し印刷物の表面をコーティング。 |

| 疑似エンボス加工 | ニスを使用して文字や模様の立体感や触感の変化を表現する。 |

印刷仕様を決める前に押さえておきたい3つのチェックポイント

印刷仕様には「絶対的な正解」はありません。

大切なのは、カタログの目的や使用シーンに合わせて、最適な仕様を選ぶことです。以下の3つの視点を押さえておくことが、正しい選択の近道となります。

①カタログの“目的”を明確にする

まずは、このカタログで何を最も伝えたいのか、目的を明確にします。

目的を明確にすることで、「何を優先して仕様を決めるべきか」が判断しやすくなります。例えば、商品の魅力を最大限に伝えたいなら「用紙の白色度・印刷品質を絶対条件にしよう」とか、ブランドイメージを重視したいなら「表紙加工・用紙質感と紙厚にもこだわりたい」と、必要以上に迷うことがなくなります。

②誰に・どの場面で配るのか(使用シーン)

誰にどのように渡すのか。カタログが使われるシーンを想定しておくようにします。

〈使用シーンの例〉

- 郵送する場合

重量に注意が必要。紙厚を薄めにしたり、中綴じ・共紙(表紙と中身が同じ紙)を選ぶケースも。 - 商談時に渡す重要な資料として使う場合

表紙加工や紙質など、ブランドイメージに直結する要素を強化。 - 展示会で大量配布する場合

コストバランスを重視。本文紙を軽量にするなどの工夫が必要。

③どのような写真がどれだけ使われるのか?

カタログに写真を多く掲載する場合は、印刷の色再現性・安定性用紙の白色度・光沢などに気を配るようにします。

カタログ印刷でよくある質問(FAQ)

カタログの用途や予算に合わせて、最適な用紙を選ぶ必要があります。

用紙の種類によって、カタログの印象・耐久性・価格が変わるためです。

- コート紙:光沢があり、写真の発色が良い

- マットコート紙:反射を抑えた落ち着いた質感

- 上質紙:ナチュラルな風合いで文字が読みやすいが、カラー写真には不向き

また、紙の厚さ(坪量)も重要です。厚い紙は高級感を出し、薄い紙は軽量化に優れています。最終的には、サンプルを確認しながら選ぶことをおすすめします。

可能です。デジタル印刷の普及により、小ロットでも高品質なカタログ印刷が行えるようになりました。ただし、デジタル印刷は単価が高くなる傾向があります。

- 在庫リスクを減らせる

- 改訂が多いカタログに向いている

- 1冊あたりの価格が高くなる

①印刷品質(色再現・用紙の提案力・仕上がりの安定性)

写真が多いカタログの場合は特に、印刷の安定性が重要です。

②制作〜印刷までのサポート体制

デザインの相談、仕様提案、色校正など、サポートが手厚い会社ほど仕上がりのブレが少なくなります。

③対応スピード

カタログ制作は納期がシビアになりがちです。「進行管理も丁寧」な印刷会社が安心です。

次の記事も参考になります。

カタログ制作会社の選び方|カタログ制作担当者の悩みと最適な依頼先

人気の記事

最後に|カタログ印刷は仕様で変わる

本記事では、カタログ印刷で特に重要となる要素について解説してきました。

- 綴じ方(製本方法)

- 用紙(紙質・紙厚)

- 印刷方式と表紙加工

- 目的や使用シーンに応じた仕様の判断軸

同じデザインデータでも、これらの仕様の違いによって仕上がりは変わります。

カタログ印刷のことはぜひゼンリンプリンテックスにお気軽にご相談ください。

カタログは制作も印刷もゼンリンプリンテックス

| 社名 | 株式会社ゼンリンプリンテックス |

| URL | https://zpx.co.jp/ |

| 設立 | 1947年 9月 |

| 事業所 | 東京、福岡、熊本 |

| 関係会社 | 株式会社ゼンリン、株式会社ゼンリンデータコム、株式会社ジオ技術研究所など 関係会社一覧 |

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

関連記事