この記事ではカタログデザインの基礎知識を解説します。カタログ作成の全体像(目的・台割・仕様・費用・進め方など)を知りたい方は、カタログのつくり方(総合記事)も参考にしてください。

ある時、お客様から「カタログのデザインを改善したい」とご相談をいただきました。

このお客様は、多くの商品情報をカタログ紙面の決められた場所に、正確な内容で掲載することを最優先とする中で、デザインを変えたいと思いつつもなかなか手が出ずに何年も経過してしまったそうです。

カタログのデザインを課題として抱える方におすすめしたいのは、まずはカタログデザインの基礎知識をお持ちいただくことです。担当者の方と制作会社が共通の認識の下でカタログを作ることは、効率と品質向上などに役立つからです。

この記事では、カタログデザインに関する基礎知識やポイントについて説明しますのでぜひご活用ください。

- カタログ作成のご担当者

- デザインをデザイナーまかせにしたくない方

- よりよいカタログのためにデザインの基礎知識が知りたい方

カタログの役割とカタログデザインの重要性

まずは、カタログの持つ役割と、デザインの重要性について整理しておきましょう。

効果的なカタログを制作するうえで、これらを理解しておくことは非常に重要です。というのも、カタログ全体の構成や制作の方向性を決める際の基盤となる知識だからです。

制作会社側がこれらを把握しているのはもちろんですが、発注者である依頼者もこの点を理解しておくことで、共通の認識のもとスムーズなやり取りが可能となり、目的に即した効果的なカタログを効率的に制作できるようになります。

カタログの役割

カタログには、自社が取り扱う商品や製品を一覧として網羅的に分かりやすく見せ、仕様や機能を比較しやすくするという役割があります。そのため、カタログのページ数が増えるほど、デザインの工夫で情報の見せ方を効果的にする必要があります。

カタログには製品の仕様や価格などの具体的な情報を多く含みます。掲載された商品の情報は、伝わりやすく・探しやすくなければなりません。

また、ブランドの世界観や企業イメージが伝わるメディアでもあり、BtoB・BtoC問わず、顧客が製品を選ぶ判断基準の一部となります。

なぜカタログの「デザイン」は重要なのか

情報が正しく整理されていないと、カタログはただの「読みづらい冊子」になってしまいます。また、ブランドのイメージやメッセージを一貫して表現することが求められます。これらを実現するために一端を担うのがデザインです。

情報の優先順位や視線の動き、色の使い方、余白の取り方などを意識したデザインは、

「伝えたいことを、正しく、伝わる形で」届けるための手段となります。

デザインによって、カタログの機能性を損ねることがないよう見やすさに配慮しながら、単に情報を伝えるだけでなく感情や価値観に訴えかければ、カタログを見た人の行動に影響を与えることができるでしょう。

また、デザインにはブランドの価値や信頼感を高める役割もあります。

レイアウト・書体・色使いなどが一貫していることで、企業の姿勢や世界観が読み手に伝わります。

制作会社まかせにしないために、担当者も知識を持つ

制作会社やデザイナーは、デザインの専門家です。

しかし、自社の商品やサービスの価値を最も深く理解しているのは、あなたのはずです。「デザインのことは分からないからお任せで」と丸投げするのではなく、

最低限の知識を持ってコミュニケーションを図ることで、目的に合った、より成果につながるカタログをともに作り上げることができます。

カタログデザインで

事前に考えておくべき4つのポイント

効果的なカタログを制作するには、最初の段階で「何を伝えたいのか」「誰に届けたいのか」などを明確にする必要があります。この準備を怠ると、方向性が定まらず、手戻りが発生する原因になります。

カタログのデザインを依頼する時は、デザイン制作に必要な情報を整理して伝える必要があります。

なぜなら、デザインは制作する目的やターゲットユーザー、イメージなどを十分に把握して作ることが大切だからです。

もし、何の情報も提供しなければ、デザイナーは「たぶんこんな感じ」という想像でデザインを作ることになってしまいます。

1.カタログの目的を明確にする

そもそも「このカタログは、何のために作る?」のでしょうか。

多くの場合、カタログの役割は、複数の商品・サービスを比較・検討する場面で選ばれるための情報・材料を提供することです。読者が比較検討するタイミングを想定して、カタログの「目的」を言語化していきます。

- 顧客に配付し自社商材の魅力を伝えつつ一覧化、他社商材との比較で選ばれるための資料として

- 既存顧客の購買用資料、アップセル・クロスセル提案の資料として

- 代理店・販売店などで説明・提案するための資料として

- 展示会などで初めて接触した顧客に、じっくり検討してもらう資料として

このように具体的にしていくことで、デザインの判断軸が生まれます。目的があいまいなまま制作を始めてしまうと、

「伝えたいことが多すぎて焦点がぼける」「何を見せたかったのか分からない」──そんなカタログになってしまいます。

2.ターゲット層を具体化する

「誰に向けたカタログか?」を具体的に描き出すことで、デザインや表現方法は大きく変わります。

BtoCの場合は、購買者の生活背景や価値観を踏まえ「買う理由」と「感じてほしい印象」をセットで考えるのがコツです。

- 年齢層(例:高齢者向け → 文字大きめ・落ち着いた配色)

- 性別やライフスタイル(例:共働き主婦向け → 時短・実用性を強調)

- 家族構成(例:子育て家庭向け → 安全性・コスパ重視)

- 感情や価値観(例:自分へのご褒美 → 贅沢感・共感性のあるコピー)

一方、BtoBの場合は、企業の購買行動は、複数の担当者による合議や検討プロセスが前提です。

そのため、以下のように「誰がどの役割で見るのか」を明確にしましょう。

- 情報収集担当(現場・技術者)向け:詳細な仕様比較・導入実績・コスト

- 決裁者(管理職・経営層)向け:商品の特長・導入メリット・ブランド信頼性

- 現場利用者向け:操作性や使いやすさ、運用イメージ

3.他社との差別化ポイントを整理する

競合他社と比較したとき、どこに自社の優位性や個性があるか。それを明確にしておくことは、カタログに「戦略」を持たせるための出発点です。他社にはない機能・強み・実績、サービスの柔軟性や対応力、ブランドストーリーや企業姿勢「自社ならではの価値」をカタログにどう表現するかを考えることで、ただの製品リストではなく、“選ばれる理由”を伝える媒体になります。

4.情報を整理し構成を考える

カタログに掲載する情報は一覧で表示するだけではありません。

見込み客の心理や購買行動をふまえて、情報を「どのように配置するか」まで考えることが大切です。

そのためにまずは、どのような商品がカタログに掲載されるのか、そしてどのような見せ方をするかというカタログの構成をある程度決めておくとスムーズに進みます。

おすすめの記事:事例で学ぶデザイン改善

カタログデザイン依頼時3つのポイント

前のセクションでは、カタログ制作において整理しておくべき4つの観点を紹介しました。

ここでは、実際に制作会社やデザイナーに伝えるべき項目、情報共有の方法と注意点について解説します。

1.“共通認識”として持つべきことを伝える

まずは前項であらかじめ考えた4つの項目、「カタログの目的」「ターゲット」「差別化ポイント」「カタログの構成」を、制作会社やデザイナーとしっかり共有しましょう。これらは、カタログの設計全体に関わる“土台”となります。

共通認識として据えておくことで、次のようなメリットがあります。

- デザイナーは、目的に沿った根拠のあるデザインを提案しやすくなる

- 依頼者側は、デザインの意図や判断基準を理解しやすくなる

共通言語で制作を進めるということ

なんとなく曖昧になりがちなことを、共通言語で制作を進められる状態をつくることが、効果的なカタログ制作の大きな一歩になります。

定期的にカタログを発行しているような場合では、「わかっているはず」と思い込み、「カタログの目的」「ターゲット」「差別化ポイント」「カタログの構成」について言及しないことがしばしば見受けられます。

しかしそれではいつの間にか方向性がずれてしまっていたり、最新の市場動向や顧客ニーズについて検討する機会を失う可能性があります。

やはり制作会社との初回ミーティングなどの場で、これらを言葉として毎回きちんと伝え、あらためて意見を交わすことをおすすめします。

カタログ発行の背景や具体的な理由も共有することで、デザイナーはより深い理解を得ることができるでしょう。

2.カタログの“基本情報”

- 仕様:サイズ、ページ数、綴じ方、紙質、印刷加工など

- 使用時期・納期:カタログがいつ必要なのか

- 過去カタログの見本やデータ:変更点や残したい部分もセットで

- 掲載する商品・サービスの情報:画像、スペック、価格、訴求ポイントなど

3.デザインに必要な“伝達事項”

- ガイドライン:ロゴ、カラー、書体、トーン&マナーなど

- 希望するイメージや方向性:参考にしたいカタログなどがあれば準備

- 避けたいイメージ:過去カタログからの変更点、他社カタログなど

トーン&マナー

デザインやメッセージなどの一貫性、統一感を保つためのルールや方法。れらはブランドの個性や価値観を一貫して伝えるために重要です。ブランドガイドラインに含まれることが多く、デザイン制作において指針となります。

もちろんこれらがすべてではありませんので、制作会社とコミュニケーションを取りながら、求められた情報を提供すると良いでしょう。制作会社との継続的なコミュニケーションを通じて、新たに必要となる情報を共有し合うことが成功の鍵となります。

カタログ構成4つのポイント

カタログの完成度を左右するのは、情報の「内容」だけではありません。

それをどのように構成し、どのように見せるかも同じくらい重要です。

このセクションでは、効果的な構成・レイアウトの考え方に加え、検索性を高める工夫やWeb連動のポイントも含めて解説します。

1.情報の構成:比較しやすさを前提に組み立てる

カタログを見る多くの読者は、「比較したい」「自分に合うものを選びたい」という視点を持っています。

そのため、以下のような比較しやすい構造を意識しましょう。

- カテゴリ分け・分類の明確化

- 共通フォーマットでの表示

- 巻末や扉ページの活用(カテゴリ一覧や商品インデックス)

2.レイアウトの工夫:視線の流れを意識する

人はページを見るとき、視線の動きに一定のパターンがあります。これを踏まえたレイアウト設計が、何を最初に見て、次に何を読んでほしいか、情報の伝わりやすさに直結します。

- Z型/F型レイアウトなど視線誘導を考えた配置

- 見出し→写真→スペックといった一定の順序のある配置

- 重要な情報に目が留まる、表示サイズ・配色・余白の工夫

3.商品検索性を高める工夫

商品点数が多いカタログでは、検索性が特に重要です。

- ページ端に色付きインデックスを設けてカテゴリを視覚化

- 商品番号や検索表(索引)を掲載

- アイコンや記号で仕様・用途の違いを区別

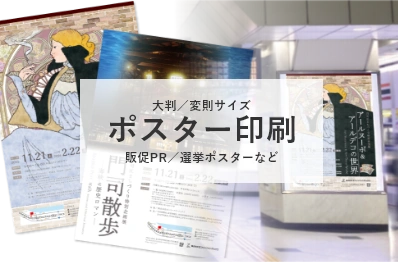

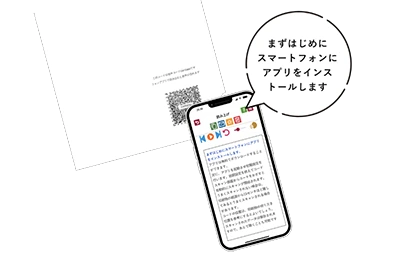

4.Webとの連携

近年では、紙のカタログとWebを組み合わせた活用が増えています。

- 紙のカタログをデジタルカタログ化し、WEBサイトでも閲覧できるようにする

- QRコードで動画や商品紹介サイトへ誘導

- 購入サイトとの連携

紙カタログのデジタル化(デジタルブック)について

eBook(デジタルブック)とは?PDFや紙媒体との違い、デジタルブックの種類・用途、メリットを解説

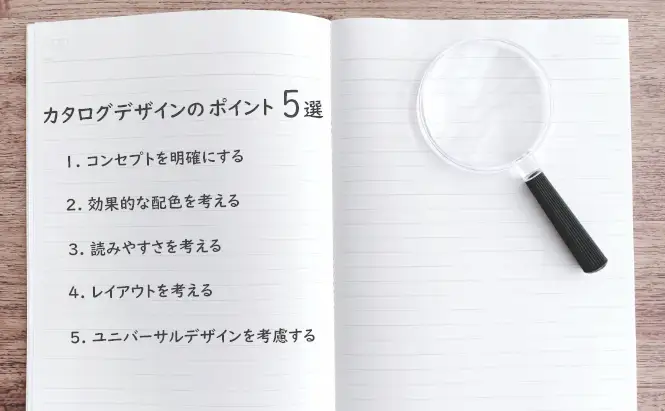

カタログデザイン5つのポイント

1.まずはカタログのコンセプトを明確にする

カタログのデザインは主にターゲット層に情報を伝え、時には心に残る手段となりますが、必ずしも美しいデザインや先進的なデザインが求められているわけではありません。

カタログのデザインの目的は、ターゲット層に情報を伝えて行動を起こしてもらうことですから、自分の価値観や好みを前面に押し出したものではなく、あくまで読み手を中心に考えるべきです。

例えば、シニア層に向けた高級ギフトのカタログと、30代~40代女性向けの日常的なプチギフトカタログでは、デザインは異なるはずです。

カタログの目的やターゲット層などの情報を明確にしコンセプトを策定していないと、好みだけでデザインを評価してしまうことになります。

カタログのコンセプトは、カタログ全体に貫かれるべき方針、骨格となるものと考えてください。

そのカタログがターゲットとする顧客に対してどのような印象やメッセージを伝えたいのか、どのような価値を提供しようとしているのかを明確にします。

コンセプトの要素には、ターゲット層に関すること、デザインに関する要素、伝えたいメッセージや価値、ストーリーなどがあります。コンセプトはデザインを制作する上で重要です。カタログの目的やターゲット層、商品やサービスの特徴などを表現するための基本的な考え方とも言えます。

ところで、これから説明する配色や書体などについて、トーン&マナーの設定がある場合はそれに従うべきか、事前に確認する必要があります。

ではさらに、カタログデザインのポイントをいくつかご紹介していきます。

2.効果的な配色

デザインの印象を決める重要な要素のひとつは配色です。配色とは、カタログで使用する色の組み合わせやバランスのことです。

配色はコンセプトに合わせて選ぶことで、カタログの印象やメッセージを強化し、読者の興味を引くのに役立ちます。

カタログの配色はコンセプトをもとにしてデザイナーと相談して決めると良いでしょう。

3.読みやすいカタログに-書体・文字の大きさ・行送り

情報を効果的に伝達するためには、文章の読みやすさと視認性を高めることが重要です。特に文字量が多いカタログにおいては、その工夫が不可欠です。

(1)書体の選択

使用する書体によって紙面の印象も変わってきます。

文字量が多いカタログでは、シンプルで読みやすい書体の選択が推奨されます。

クセが強い書体を使用すると、一つひとつの文字がバラバラに見えてしまい大変読みにくくなる場合があります。

また、書体をいくつも使用すると、ごちゃごちゃして全体的に統一感を欠いたデザインになってしまいます。

(2)文字の大きさ

カタログ本文の文字は、一般的に8~9pt程度が多いのですが、ターゲット層の年齢によって変わりますので、それを考慮して読みやすい文字サイズを選定しましょう。

また、書体によってはあまり小さすぎる文字は印刷した時につぶれてしまう場合がありますので注意が必要です。

(3)行間の幅と行の長さ

行と行の間(行間)の幅が狭すぎたり広すぎたりすると、バランスを欠いた印象を受けます。

実際に文章を読んでみると、行間が狭い場合は、どこを文字を目で追っているのかが分かりにくく感じるでしょう。

行間が広すぎると、行同士がバラバラに見え、読み進める際の目の移動がスムーズではなくなります。

また、行の長さ(行長)、つまり一行当たりの文字数も読みやすさを左右する要素のひとつです。

読みやすい行の長さは、適度に目を動かして読めるように設定すべきですが、行間の幅とのバランスも加味すると良いでしょう。

4.レイアウト

カタログのレイアウトは、簡単に言うと「文字や写真などを紙面上のどこに、どのように配置するか」ということです。

多くの情報が掲載されるカタログでは、情報が伝わりやすいレイアウトを考える必要があります。

ここではカタログのレイアウトを考える際に重要なポイントをいくつかご紹介します。

(1)揃える

文字や写真の位置を揃える、書体を揃える、色を揃えるなどデザインにおいて「揃えること」は一貫性をもたらしますし、レイアウトの基本でもあります。紙面上で不揃いな部分があると、読み手は違和感を覚え、掲載情報をうまく受け取れなくなる可能性があります。

文字や写真の配置を揃える際は、通常ガイドラインやグリッド(格子状の線、実際には印刷されない)など補助線を使用します。

これにより、すっきりと見やすく整理された情報の流れが生まれます。

(2)まとまりを作る

視覚的に近接しているものは「まとまり」として認識され、グループとして捉えられます。

このことを意識し、紙面上でも同じ要素のまとまり(グループ)をつくり、別の要素とは余白などで区切ります。

そうすると、要素ごとに整理された正しい情報が伝わるようになります。

これはゲシュタルトの法則と呼ばれています。人は近くにあるものや似ているものを「まとまり」としてみなすというものです。

ゲシュタルトと言えば、ゲシュタルト崩壊という言葉を耳にしたことがあるのではないでしょうか。

ゲシュタルト崩壊は文字や図形を部分的に(バラバラに)しか認識できず全体として認知できない状態です。

例えば、同じ漢字をじっと見つめると、一つの漢字として見えなくなってくることがありませんか?これは漢字という「まとまり」を失ってしまったために起こるそうです。

(3)繰り返す

大量の商品が掲載されるカタログのように、同じようなまとまり(グループ)が繰り返し紙面に掲載される場合は、一定のルールに基づいて商品を配置することで、視覚的な規則性が生まれます。

紙面に規則性が生まれ、紙面を見た瞬間におおよその紙面内容が伝わるようになるため、読み手は理解しやすくなります。

(4)強弱をつける

文字の大きさの大小、色のコントラスト、紙面の余白(ホワイトスペース)を効果的に利用することで紙面にメリハリをつけ、読み手の注意を引きつけることができます。

主に見出しと本文の文字サイズの比率をジャンプ率などと言うこともあります。

例えば、ジャンプ率が高いと躍動的に、ジャンプ率が低いと落ち着いて高級感のあるデザインになります。

(5)余白を活用する

デザイナーは、紙面で余白をどうとるかを意識し、デザインのバランスを考慮します。余白の使い方で、紙面に強弱をつけたり要素のまとまりをつくったりすることができるからです。

また、文字や写真を配置するエリアの広さと余白の広さの割合によって、紙面から受ける印象が変わります。

高級感を出したい場合は余白を広めにとるなど、余白の使い方で紙面の印象を変えることができます。

関連記事:発注者も知っておきたい知識をわかりやすく解説

5.ユニバーサルデザイン(UD)を考慮する

高齢者の読者が多い場合は、文章を読みやすくするために、文字の大きさへの配慮や書体の選択、配色を考慮するなどの配慮が必要でしょう。

もちろんこれは高齢者だけに言えることではありません。すべての人にとって読みやすいということは重要な要素です。

印刷物などで、情報がより多くの方に伝わるように配慮するためのデザイン手法を、メディアユニバーサルデザインと呼びます。

メディアユニバーサルデザインは、「ユニバーサルデザイン」の考えに基づいています。

ユニバーサルデザイン(UD)とは

「ユニバーサル」は、「普遍的な」「すべてに共通の」などという意味ですので、ユニバーサルデザインは、「すべての人のためのデザイン」という意味になります。

年齢や障がいの有無などに関わらず、最初からできる限り誰もが利用可能になるようにデザインする考え方です。この場合のデザインは、カタログなどのグラフィックデザインだけでなく、製品や建物のデザイン、構造まで広く含みます。

ユニバーサルデザインの考え方は、1980年代のアメリカで、自身も車いすを使用していたロナルド・メイス教授(建築家・工業デザイナー)によって提唱されました。ユニバーサルデザインには、「必ずこの方法でなければならない」という固定的な正解は存在しません。それを使用するユーザーの視点や立場に立ってデザインすることで、日々の生活を向上させることができます。

ユニバーサルデザインの中で最も有名な例の一つは、シャンプーとコンディショナーの容器に付けられた突起です。この突起によって、触っただけで製品を区別できるようになり、視覚に障害のある方への配慮がなされています。また、これは洗髪時に目を閉じた状態でも役立ちます。

バリアフリーとユニバーサルデザインの違い

バリアフリーは「特定の誰かのために、現状の障壁や障害物を取り除く」という、後から改善アプローチを指すことが多いです。

一方でユニバーサルデザインは、「初期段階(開発や制作のはじめ)から、できる限りすべての人にとって使いやすいものを作る」という考え方に基づいています。

カタログデザインのチェックリスト

カタログデザインのポイントを説明しましたが、まずは現状のカタログチェックしてみましょう。以下のチェックリストを参考にしてみてください。

目的・ターゲット整理

- カタログの目的が明確になっている

- 想定読者が整理されている

- 使用シーンが設定されている

- 読者に取ってほしい行動が定義されている

情報整理

- 商品情報が分類され、まとまりが分かりやすい

- 重要な情報がわかりやすい

- 同じ種類の商品が同じ形式になっている

- 表記ルールが統一されている

視線誘導

- ページのレイアウトが統一されている

- 余白・行間などが適切で読みやすい

- 見出し→写真→説明などの自然な流れになっている

- 売りたい商品がひと目でわかる

- 情報のまとまりが視覚的に区別されている

- 強調方法に一貫性がある

文字

- 読みやすい適切なフォントを使用している(UDフォントなど)

- フォントの種類が統一されている

- 行間・字間が適切になっている

- 見出しと本文の役割が明確にわかる

- 長文でも読みやすい

配色

- 使用する色が整理され、必要以上に多色を使っていない

- ブランドカラーと内容が調和している

- 図・アイコンのスタイルが統一されている

- 背景色など色が情報伝達を妨げていない

写真

- 明るさや色味が統一されている

- 同じカテゴリの商品は、写真の撮り方や雰囲気が揃っていて統一感がある

- 不自然な画像処理をしていない

- 写真が鮮明で、古い印象や画質の粗さがない

ページ構成

- 目次・分類がわかりやすい

- 読者が目的の商品へたどり着きやすい

- 内容の流れが自然

- カタログ全体で構成ルールが統一されていて、流れも一貫している

- 商品同士を比較しやすい、商品の違いがわかりやすい

印刷等の品質

- 印刷用紙の選択が適切(用紙の種類・厚さ)

- 色の再現性を含め、印刷の品質が安定している

- 綴じ方や表紙加工が適切

おわりに

この記事では、カタログ制作における効果的なデザインとその基本について掘り下げました。

カタログのデザインは、単に美しいビジュアルを作成するだけでなく、それはターゲット層に情報を伝え、行動を促すための重要な要素です。カタログのコンセプト、配色、書体、レイアウト、そしてユニバーサルデザインなど、これらの要素を組み合わせることで、効果的で使いやすく、目を引くカタログを作成することが可能になります。

カタログ制作は良いパートナー選びが大切です。この記事があなたのお役に立てば幸いです。

よりよいカタログ制作のための制作会社選びについて、こちらの記事をご覧ください。

当社がお役に立てること

ゼンリンプリンテックスはカタログ制作を伴走サポート

ご担当者様の疑問や不安を解消しながら完成まで伴走します。

オンラインミーティングも可能です。

カタログに関連する記事

-

PR

PR

カタログリニューアルの進め方|発注担当者が失敗しないための手順

-

PR

PR

カタログ構成の基本|テンプレに頼らず企画ページと商品ページで考える

-

PR

PR

カタログ制作の流れに沿って解説-失敗を防ぐ5つの判断ポイント

-

PR

PR

カタログ制作費に差がつく!5つの要因と3つの最適化ポイント

-

PR

PR

カタログ印刷で失敗しないためのポイント-綴じ方(製本)・用紙・印刷を印刷会社が解…

-

PR

PR

カタログ制作会社を比較検討する際の3つの判断基準|はじめてでも簡単チェック

-

PR

PR

商品カタログのデザイン改善事例|Before/Afterで学ぶ見せ方のコツ

-

PR

PR

無線綴じ冊子印刷の基本|印刷を発注する前に知っておきたいポイント

-

PR

PR

【ネット印刷と印刷会社の違い】ネット印刷は低価格?メリット・デメリットを比較!

-

PR

PR

ユニバーサルデザインとは?印刷物にユニバーサルデザインを取り入れる方法など具体例…

-

カタログ

カタログ

【カタログデザイン】制作担当者が知っておくべきポイントを解説

-

PR

PR

カタログ制作会社の選び方|担当者の悩みを解決する最適な依頼先

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。