この記事では、多くの記念誌制作を手がけているゼンリンプリンテックスの記念誌担当ディレクターの知見をもとに、これから記念誌を作成する方のお役に立てるよう、記念誌の基礎知識をお伝えします。

- 記念誌とはなにか、基本から知りたい方

- 年史や社史との違いを知りたい方

- 記念誌や周年事業のご担当者

- 企業の総務・広報のご担当者

企画・取材・撮影・制作・印刷もワンストップ

社史・記念誌はゼンリンプリンテックスへのご相談からスタート

おすすめ資料を無料でダウンロード

記念誌制作で担当者が抱える課題

多くの企業や団体にとって、周年記念は非常に特別なイベントですが、その中心的な役割を果たすことが多いのが記念誌制作です。

しかし、記念誌制作を任された担当者の多くは、初めての経験である場合がほとんどであり、その過程でさまざまな課題や悩みに直面することが少なくありません。

そもそも「記念誌」ってなに?

記念誌の具体的な役割や内容が分からないと、制作の方向性が定まらず迷走してしまいます。事例を参考にして全体像を把握する、記念誌の目的(誰に、何を伝えたいのか)を明確にするなどする必要があります。

制作手順やスケジュールに関すること

記念誌制作には、企画からデザイン、印刷に至るまで多くのステップがありますが、それぞれのステップで想定以上に時間がかかることがあります。各工程での遅延は、全体の納期に影響するため、余裕を持たせた計画を立てるようにします。

原稿作成に関すること

記念誌には、文章、写真、インタビュー記事、年表など多くの素材が必要です。

それを準備する作業は大変手間がかかりますし、その方法もわからない場合が多いです。

デザインや構成への不安

記念誌のデザインや内容構成が適切かどうか、不安を感じる担当者も少なくありません。

普段印刷物を発注している担当者の方でも、記念誌に相応しいものを発注することは難しい場合があります。

費用が不透明で予算の確保が難しい

記念誌制作にかかる費用感がつかめず、見積もりが高額で予算を超えてしまうことがあります。

どこに依頼すればよいのかわからない

いつもの制作会社で大丈夫なのか。どこに相談すればよいのか。

依頼先の選定に迷い、制作スタートが遅れてしまう傾向があります。

このような課題を一つひとつクリアしていくことが、記念誌制作を成功に導くコツでもあります。

\ お役立ち資料ダウンロード /

社史・記念誌の基本がわかる資料です

社内での情報共有などにご活用ください

記念誌とは

記念誌は出来事やお祝い事などの節目に発行する

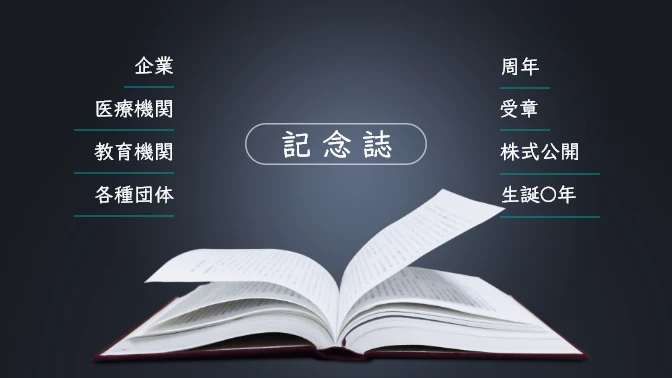

記念誌とは、記念すべき節目やお祝い事、また大きな変化が生じるような出来事があった時などに、これまでの軌跡やその出来事自体を記録するためにつくられる書籍(本)です。

記念誌は、周年記念や株式公開、学校や病院などの創立記念、そして創業者の生誕記念や受章など、さまざまなタイミングで発行されます。

記念誌・社史・年史の違い

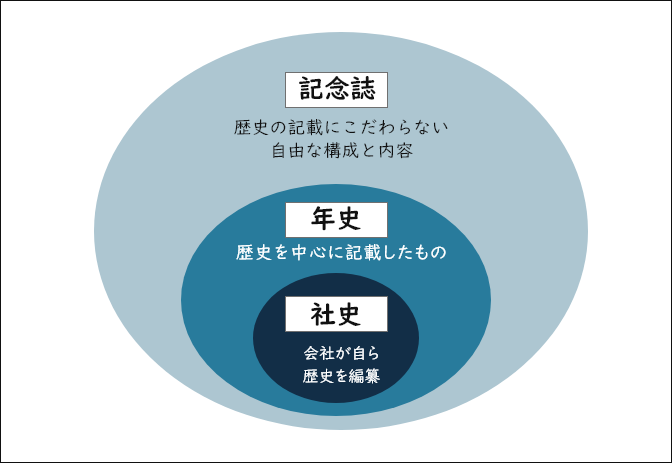

さて、記念誌とならんでよく耳にする言葉に「社史」や「年史」があります。

社史・年史は記念誌となにが違うのでしょうか。

社史とはなにか? 簡単に説明

社史は、会社の歴史を中心に記した本です。

社史編纂にあたってはその会社のあゆみをもれなく掲載することが基本とされ、自社の歴史を残す資料としての意味合いが強いのが特徴です。

発行するタイミングは、おもに周年の節目ですが、大きな変化があった場合にも発行されます。

また社史の種類には、創業期から現在までを網羅する正史、以前発行した社史に記載されていない時代を中心に編纂する略史などがあります。

▼社史について詳しく知りたい方へ。こちらの記事で解説しています

「社史作成の基本とポイント 社史とは?意義や内容、作成方法までわかる」

年史とはなにか? 簡単に説明

年史(周年史)は、企業や官公庁、各種団体の歴史をまとめた本のことです。

その多くは年表をもとにした沿革とともに、その時々の出来事を記します。

また年史は、当事者以外の第三者が発行する場合もあります。

▼関連記事

年史(周年史)とは?-よくある質問:周年史・社史・記念誌の違い、用語の意味を確認

記念誌・年史・社史の違いのまとめ

表は右にスクロールできます

| 記念誌 | 年史 | 社史 | |

|---|---|---|---|

| いつ | 周年、受章、新社屋竣工、株式公開などのお祝い | 基本的には周年のタイミング | 周年のほか株式公開の時など |

| 誰が | 企業や官公庁、各種団体、個人など | 企業や官公庁、各種団体、個人など 第三者が発行する場合もある | 基本的には会社(法人)が自ら作成する |

| 特徴 | 歩みをもれなく掲載するよりも謝意を表す意味合いが強い さまざまな企画を掲載することも多く構成が自由 | 年表をもとに歴史をまとめたもの 後世に残す史料としての意味合いがある | 会社や関係する人物の歴史や営為を中心に記録するもの どのように編集するかにより正史や略史などの呼称で区分けされることがある |

したがって、ある会社が50周年記念を祝い、これまでの歴史を中心にまとめたものは、「記念誌」であり「年史」であり「社史」でもあります。このような場合どの呼称が適切か、明確な答えはありません。

周年事業と記念誌の関係

会社法人や学校法人、医療法人などさまざまな法人を長年存続させることは決して容易なことではありません。

それだけに創業や設立から節目を迎えた際に行う周年事業は特別な意味を持っています。

周年事業では記念誌の作成を中心に、周年オリジナルのロゴマークやアニバーサリー映像の制作、記念式典の開催などさまざまな取り組みが行われます。

※この周年を記念して発行する記念誌を周年記念誌と呼ぶことがあります。

近年は、企業だけでなく学校や病院においてもマーケティングやブランディングの意義が大きくなっています。

そのため周年事業にも外部へのPRや社内広報などの企業コミュニケーションとしての役割が求められるようになっていますが、それは周年事業の中心的な存在である記念誌も同様です。

記念誌を単にお祝いや過去(歴史)を記録するためだけに発行するのは大変もったいないことです。

▼周年事業についてはこちらの記事で解説しています

・【周年事業を担当する方】周年事業の進め方|周年事業とは?考え方から施策決定までの流れを解説

・周年記念事業のアイデア|周年記念事業を成功に導くポイントや企画の事例、スケジュール例も紹介

具体的な記念誌発行のタイミング

やはり記念誌は、周年事業(記念事業)の一環として発行することが多いため、なるべくその時期から離れないようにすると良いでしょう。記念誌発行のタイミングとして多いのは次の2つです。

- 記念式典や記念イベントの際に配付する

記念事業の一環としての印象が強くなり印象づけられる - 記念事業を行う期内、もしくは翌期に配付する

記念事業の様子まで記念誌に盛り込むことができる

記念誌を発行するメリット

記念誌を制作することで、企業や団体は過去の実績を記録するだけでなく、現在のブランド価値を高め、未来への資産を築くことができます。

社内外へのブランディング効果

記念誌は、企業や団体の歴史や成果をわかりやすく伝えるツールとして、ブランド価値を高める役割を果たします。

社内的効果

記念誌そのものだけでなく、制作するプロセス自体が、社内での協力や連携を促進し、従業員の一体感を高めモチベーション向上につながります。そして、完成した記念誌を手にした時には、自社の軌跡や価値を再確認し誇りに感じるようになっているでしょう。

対外的効果

顧客や取引先に対して感謝を伝えるのと同時に、企業の信頼性をアピールすることができます。

歴史や実績の記録

記念誌は、企業や団体の歩みや重要な出来事を体系的に記録し、次世代へ伝える資料として役立ちます。

感謝を伝える周年事業の集大成としての活用

記念誌は、顧客や従業員、取引先、地域社会など、企業や団体に関わる多くの人々に感謝を伝える手段として活用できます。

周年記念の一環として制作される記念誌は、その節目を象徴する存在となります。

- イベントの記念品: 周年記念式典や関連イベントで配布することで、より印象深い記念品になる。

- プロモーションツール: メディアや取引先に配布して周年事業を効果的にアピール。

[目的]記念誌を作成する目的

このような記念誌制作のメリットを考慮した上で、目的を明確にすることをおすすめします。

記念誌発行の目的は明確に

記念誌を発行する目的を明確にし、それに沿った企画やコンテンツを掲載しなければこれまでの軌跡を記録し祝うためだけのものになってしまいます。

また、記念誌の制作中にはさまざまな判断を求められることや、外部的な要因による軌道修正が必要となることがあります。このような場合でも目的をしっかりと決めていれば、誰に何のために記念誌を作るのか、また判断や評価の基準が明確になり、二転三転し無駄な時間や費用がかかるのを防ぐことができます。

記念誌を未来への足がかりと考える

記念誌の作成において大切なことのひとつは、これから先の未来を築くための足がかりとすることです。

未来に向けたさまざまな企画や仕掛けにより、従業員が共感し自発的に周年事業に参加するようになる。

その結果、魅力的なコンテンツや、関係者間(従業員間など)の一体感が生まれる。

このようにインナーブランディング※を重視する場合にも、未来を見据えた視点は重要だと言えます。

※インナーブランディング

社内向けのブランディング。理念やビジョン、自社の価値を社内に浸透させ、モチベーション・ロイヤリティ向上などを目指す。

[例]30周年の記念誌を発行するA社の場合

創立30周年記念誌を作成する製造業のA社。

50周年を見据えた次の20年に向けて、記念誌発行の目的を次のように定めました。

- 自社のアイデンティティを確認する

- 取引先やOBなど関係する人への感謝を示す

- ステークホルダーに対し未来に向けたイメージを提示する

- 従業員のモチベーション・ロイヤリティ・一体感を醸成する

これらを目的に掲げ、これから先の20年の中心的な役割を担う従業員に向け、これまでの挑戦の軌跡とこれからの可能性を共有するための記念誌を目指し作成しました。

読まれる記念誌にすることも大事

記念誌を作る際に発行者がもっとも望むのは、一番の読者となる人にきちんと読んでもらいたいということです。

企業であればその第一は社員であることが多いため、たとえば、社員参加型の企画、写真を多用し読みやすさを意識したデザインなど、とにかく「社員に読まれるもの」を目指して作られます。

読まれなければなにも伝わらず目的が達成できないため当然だと言えます。

自社の社員が記念誌を読みモチベーションやロイヤリティを高めてくれると、記念誌を作る意義があったというものです。

では社史の場合はどうでしょうか。

社史の重要な目的のひとつは「会社の資料として歴史を継承すること」です。

会社の史料としての意味合いも十分に検討し、おざなりにならないようにする必要があります。

社史の場合は、歴史を継承するという目的を中心に据え、そのうえで企画等を検討してはいかがでしょうか。

[作成方法]記念誌のつくり方

記念誌作成にかかる期間

記念誌の作成にかかる期間はその内容によってさまざまで、数ヶ月から半年で作り上げることもあれば、1~5年をかけて制作する場合もあります。

なぜそれほどの期間が必要なのか。それは、特に周年記念誌などそれまでの歴史を中心に構成する場合は、そのための資料収集や整理から始めなければならないからです。

記念誌の作成は長丁場となることが多いため全体の流れをよく理解し計画的に進める必要があります。

記念誌作成の流れ

記念誌制作の流れは、その内容によって異なることがありますが、概ね次のようになります。

- 記念誌制作の委員会(チーム)を立ち上げる

- 制作の目的や読者、企画内容、予算、おおよそのスケジュールを決める

※記念誌のほかの制作物も検討する(映像、記念品など) - パートナーとなる制作(印刷)会社を選ぶ

- 制作(印刷)会社と体裁やページ構成、デザイン、装丁、スケジュールなどを調整する

※見本をもとにするとイメージが伝わりやすい - 資料収集・整理、年表の作成 ※歴史の記録に重点を置く場合は特に時間を要する

構成案、仮目次作成などを行う - 原稿を作成、執筆依頼や取材・撮影を行う

- デザイン制作

- 校正

- 印刷・製本

- 記念誌完成、配付

[構成]記念誌の構成とは

記念誌の一般的な構成を知っておくことは大切です。

特に周年記念誌は歴史の記録という役割を担うことが多く、多くの人が目にする傾向があるため、基本的な要素は満たしておく必要があります。

周年記念誌の一般的な構成例は次のとおりです。

記念誌の構成例(周年記念誌の場合)

- まえがき

- あいさつ・謝辞:発行者が発行にあたっての意義などを執筆

- 目次:記念誌全体の構成をまとめる

- 祝辞:取引先や関係者などのお祝いのコメントを掲載

本文の前に差し込まれるイラストや写真

これまでのあゆみ(足跡)などをビジュアルを中心に表現する

象徴的な写真を使用し発行者や記念誌のイメージを伝える役割も

- これまでの歴史や足跡を掲載

時代背景ともに記すとよりわかりやすくなる - 座談会や寄稿など、テーマや企画に沿った内容を掲載

- 年表資料

- 各種資料:組織図や発行者に関する資料

- あとがき、編集後記

- 索引

- 奥付:発行者・出版年月日・印刷者の情報など

[ポイント]記念誌作成で気を付けること

目的と読者を常に意識する

記念誌を発行する目的や読者、発行者はさまざまです。こうでなければならないという固定概念に囚われると、読み手にとって面白味のないものになってしまうこともあります。

目的や読者をつねに意識して記念誌全体の構成やコンテンツを決めることで、紋切り型の記念誌になることが避けられます。

文章にこだわる

インタビュー記事や座談会などの企画ものは、記念誌の重要なコンテンツのひとつです。しかし、シナリオ作りや事前アンケート、当日の取材や原稿起こしなど、取材と原稿執筆には非常に多くの手間と経験を必要とします。そのため、はじめて記念誌をつくる社内の担当者にとって悩みのたねとなることが多いのが実状です。

その悩みを解決する方法は、プロのライターに依頼することです。

とくに社史や記念誌の制作に慣れたライターであれば、客観的な視点も交えながら読みやすく緻密な文章を書くことができます。

記念誌の担当者は資料の準備だけでなく、スケジュール管理や社内外との調整など、文章を書くことよりも大切な役割があります。そして本来の業務と記念誌作成を兼任される方も多いはずです。

プロに任せられることは任せる。

これが記念誌制作をうまくいかせるコツです。

担当者はひとりで抱え込まない

記念誌の制作でもっとも困るのは、責任の所在がはっきりとせず宙ぶらりんの状態になることです。

記念誌作成の担当者がどんなに一人で奮闘してもなかなかうまくいくものではありません。

記念誌は多くの人の協力があって作られるものです。

社内では記念誌編集委員会(チーム)を立ち上げ、方針や企画、原稿などを検討し決定する機能をつくる必要があります。担当者は方針や企画のたたき台をつくり、編集委員会で検討・決定していく形をとれるようにしましょう。

また、編集委員会のトップにはできれば決裁権のある役員クラスの方にお願いできるとベストです。

記念誌印刷のポイントは製本・装丁、用紙選び

記念誌の印刷では、製本方法や用紙の選択、加工の種類が仕上がりに大きな影響を与えます。

記念誌の表紙

記念誌の装丁は、表紙・ 扉 とびら ・カバーなどの体裁を整えることを指し、記念誌の見た目や質感を決定づける重要な要素です。例えば、表紙に高品質な用紙や加工を取り入れることで、見た目の美しさや手触りが向上し、読者に与える印象を高めることができます。

▼表紙ついてはこちらの記事でも解説しています

記念誌の表紙-デザインや印刷用紙、製本など-開きたくなる記念誌にするポイント

記念誌の製本

製本方法や用紙の種類は記念誌の用途や内容に合わせて選ぶことが大切です。

記念誌では、一般的にハードカバー(上製本)かソフトカバー(並製本)が用いられ、無線綴じ、あじろ綴じ、糸かがり(糸綴じ)など製本方法も選択肢はさまざまです。耐久性や質感、費用を考慮して適切な方法を選ぶことが重要です。

- ハードカバー(上製本)

ハードカバーは、おもに本の背を糸で綴じ、厚く頑丈な表紙で本文をくるむ製本方法です。

表紙には布や革を使用することもでき卒業アルバムでよく見られます。

周年記念誌に似つかわしい製本方法です。 - ソフトカバー(並製本)

ソフトカバーは、写真集やテキスト集など目にする機会が多い、一般的な書籍で使用されている製本方法です。

記念誌の印刷用紙とサイズ

記念誌の印刷用紙は、ページの厚みや光沢、コストに直結します。一般的には上質紙やコート紙が選ばれることが多いですが、用途に応じた選択が必要です。また、サイズはA4サイズが多く採用されますが、内容や読者層に合わせて最適なサイズを検討することがポイントです。

このように、記念誌の印刷や製本、装丁、用紙選びは、その完成度や読者への印象に大きな影響を与えます。

適切な選択をするためには専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

▼こちらの記事で詳しく説明しています

社史・記念誌の製本・装丁、用紙の選び方-見栄えがよいおすすめは?

記念誌の制作費用

当社にはさまざまな質問やご相談が寄せられますが、「制作にはどれくらいの費用がかかりますか?」「私たちの予算で対応可能ですか?」といった費用に関することは最も多い質問のひとつです。

記念誌制作にかかる費用は、印刷部数、ページ数、依頼する内容など様々な要素によって大きく異なるため、一概には言えません。いくつか例に挙げると、ある企業の記念誌は350万円(64ページ)、またある企業では1000万円超(240ページ)などさまざまです。50万円程度で制作する記念誌もあります。

記念誌制作費用については、こちらの記事を参考してみてください。

記念誌制作会社(制作パートナー)の選び方

記念誌作成の外部パートナーである制作(印刷)会社の活用も大切です。

記念誌の作成は長期間にわたるケースも多く、制作途中でのトラブルもよくある話です。

制作(印刷)会社を選ぶ際は、「サポート体制」「相談できる会社か」を十分に確認するようにしましょう。

その際のチェックポイントについては「記念誌の制作会社選びで後悔しない!3つのチェックポイントとは」をご覧ください。

記念誌のデザインとアイデア

記念誌のデザイン

記念誌のデザインは、チラシやポスターなどの一枚もの印刷物とは異なる部分が多いため、書籍の印刷や編集についてより深く理解しデザインすることが求められます。内容を整理し、フォント・文字のサイズ・余白・レイアウト・配色など読みやすいものにすること、そして視覚的にも美しくデザインすることが大切です。

また、次世代に受け継ぐからこそ、写真をより美しく表現できるようにすることも大切です。

記念誌のアイデア

記念誌は、手に取って読んでもらうことに意義があります。そのため、企画やコンテンツについてよく検討し、「読んでみたくなる本」になるようにします。

比較的容易で実現しやすい企画アイデアとして次のようなものがあります。

- 座談会やインタビューを実施する

- 社員アンケートで、その時のいまを数字で示す

- 昔の写真をカラー化する

- 社内報特別号として発行する

社内報のアイデア「周年記念特別号」発行で解決できる課題

記念誌のデザインやアイデアについては、こちらの記事がおすすめです

記念誌の制作準備ですべきこと

はじめて制作を担当することになった方は、ひとまずは何をすれば良いか、外部パートナーを選ぶうえで何を伝えれば良いかなど不安なことだらけなのではないでしょうか。

私の経験上、この「準備」が十分でないと、後々困った状況に陥ることが多いようです。

とは言え、何をすればよいのかわからないのですから仕方がありません。

こう言った時は制作パートナーが導いてくれると良いのですが、必ずしもそうとは限りません。

ですから、まずは、次の6つをポイントとして押さえることをおすすめします。

- 記念誌を発行する目的は何か?

- 誰に伝えたいのか?ターゲットを設定する

- 掲載する内容やデザインの方向性、完成イメージを考える

- 発行時期とスケジュールの決定

- 配付する場面、配付部数を想定する

- どのように制作するか―社内体制や外部パートナーのこと

詳しくは、【社史・記念誌の制作準備】おさえるべきポイントを5W1Hで解説で解説していますので、こちらの記事もぜひご覧ください。

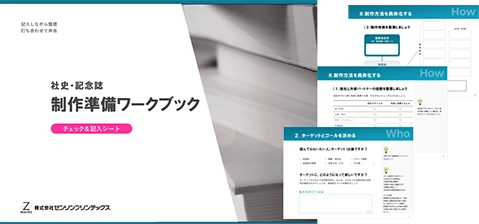

記入しながら整理する!

「制作準備 ワークブック」を無料ダウンロード

「わかりやすい」と好評の資料を無料でご提供中

社史や記念誌の制作で、はじめに押さえておきたいポイントを、記入しながら整理できるから、社内会議や外部パートナーとの打ち合わせにも便利です。

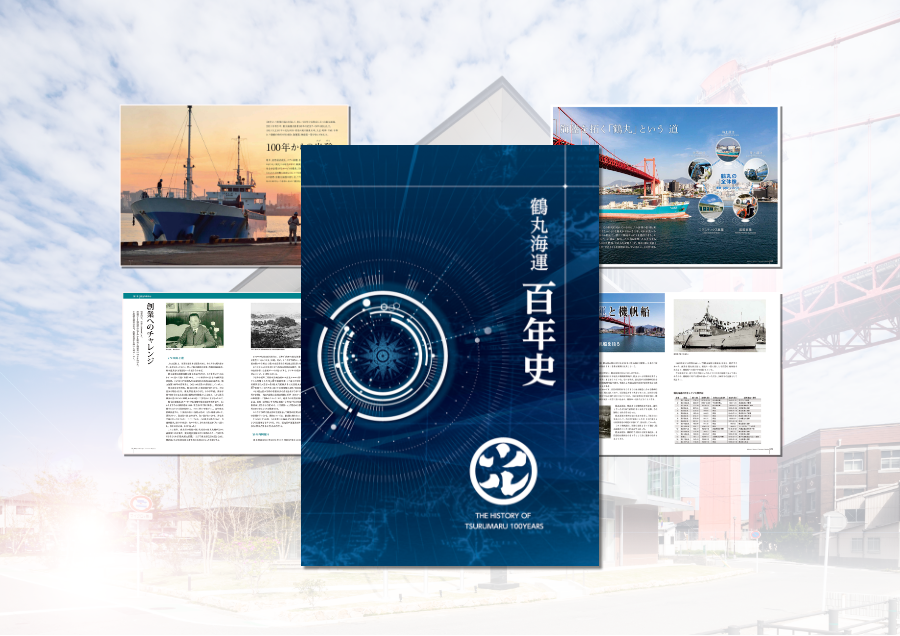

ゼンリンプリンテックスの社史・記念誌の制作事例

ゼンリンプリンテックスの社史・記念誌の事例をご覧ください。

ご相談は無料で承っています!

ゼンリンプリンテックスは記念誌の完成まで伴走サポート

具体的に決まっていなくてもお気軽にご相談下さい。オンラインミーティングも可能です。

最後に

記念誌作成の担当者の多くはほとんどがはじめての経験だと思います。

もしかすると印刷物を作成すること自体がはじめてのことかもしれません。

記念誌の作成は本当に大変な業務です。

ぜひこの記事を参考にして、記念誌作成をする上で大切な社内のチームや外部パートナーを見つけてください。

そして、貴社らしい記念誌を完成させてください。

関連資料がダウンロードできます

関連記事

-

印刷メディア

印刷メディア

小学校記念誌の作り方|周年・閉校記念誌の構成からデザイン・印刷まで徹底解説

ホーム › お役立ち記事 › 記念誌 › 記念誌の作り方 › 小学校記念誌 小学校の記念誌は、児童や卒業生、保護者、教職員、そして地域の方々にとって、長く手元に残る“大切な宝”になります。そのため、記念誌制作の担当者は「 […] -

PR

PR

社史・記念誌の制作会社を探す5つの方法を比較-自社に最適な会社を見つけるための準備

社史・記念誌の制作会社を見つける方法を徹底比較 -

PR

PR

社史・周年記念誌の制作準備で押さえるべきポイント-5W1Hで解説

会社案内の制作費用の内訳や費用を抑えるコツを解説 -

PR

PR

記念誌の制作会社選びで後悔しない!3つのチェックポイントとは

記念誌の制作会社選びで後悔しないためのポイント -

PR

PR

社史・記念誌の製本・装丁、用紙の選び方-ワンランクアップするおすすめは?

記念誌や社史を美しく仕上げる製本と装丁の選び方を徹底解説 -

PR

PR

記念誌制作プランを比較!「見積り」や「人員」でお悩みの方へ、選び方を徹底解説!

記念誌制作プランを比較!リソースの課題から考える

【特集記事】広報・販促・宣伝をサポートするパートナー

選ばれる5つの理由

「デザイン」「印刷」「デジタルコンテンツ」の依頼先をご検討中ですか?

ゼンリンプリンテックスがお客様に選ばれている理由を特集記事にまとめました。

このお役立ち記事は、私がこれまでにお客様のプロモーション課題に取り組んできた経験や、お客様からお寄せいただいた質問をもとに執筆しています。印刷をデザインやマーケティングの観点も交えながら、読者の方に少しでも分かりやすくお伝えする事を心掛けています。